ESSAI SUR LA CONSTRUCTION

(INFO: Dans sa version manuscript 01.10.06.*.pdf, cet essai a déposé un copyright auprés de CopyrightFrance.com)

(INFO: Dans sa version manuscript 01.10.06.*.pdf, cet essai a déposé un copyright auprés de CopyrightFrance.com)

Introduction

Pour le 750 ième anniversaire

de la signature de l’acte de paréage qui paraphait la naissance de la Bastide de Mazères, j’ai eu l’audace

en avril 2002 de faire cadeau à la communauté de ma commune l'esquisse de l’enceinte de la

citadelle de Mazères (voir à la mairie et au musée de

l’Hôtel d’Ardouin) . La reconstruction était basée

sur quelques restes de murailles, un ancien cadastre ainsi que l’œuvre de

Pierre Duffaut (Histoire de Mazères).

Cependant une certaine inquiétude me tourmentait me laissant dans le doute du manque de précision du résultat. Evidemment +/- 5 mètres d’approche, lorsque plus rien n’existe, ce n’est pas mal, mais ce n’est pas personnellement vu, satisfaisant non plus ! En sus j’avais remarqué lors de cette construction, sans bien en saisir le sens, une logique de construction qui m’a pendant les mois suivants tourmentée.

Ce ne fut donc que par

hasard que je rencontrais, début 2004, le professeur Klaus Humpert, l’homme qui

en Allemagne entreprit de perturber ses collègues architectes, en reconstituant

dans un ouvrage, ainsi que lors de multiples conférences, la géométrie médiévale

de la création ex-nihilo des villes nouvelles allemandes du XIè siècle, que nous,

nous appelons : bastides ou sauvetés pour les plus anciennes.

Ce ne fut donc que par

hasard que je rencontrais, début 2004, le professeur Klaus Humpert, l’homme qui

en Allemagne entreprit de perturber ses collègues architectes, en reconstituant

dans un ouvrage, ainsi que lors de multiples conférences, la géométrie médiévale

de la création ex-nihilo des villes nouvelles allemandes du XIè siècle, que nous,

nous appelons : bastides ou sauvetés pour les plus anciennes.

Le travail, « Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung »

de Klaus Humpert ancien professeur d’urbanisation à la

faculté d’architecture et d’urbanisation de l’université de Stuttgart, fut pour

moi une révélation ainsi que sa personne qui elle-même, lors de plusieurs

rencontres, motiva sagement mon engagement tardif pour retrouver la construction de la bastide mazérienne.

Si les bastides constituent un élément important du paysage du sud-ouest, il n’en demeure pas moins que l’étude de leur construction, maintes fois étudiée dans un cadre spatial thématiquement généralisé, ne le fut jamais dans un cadre spécifiquement particulier. Même si l’analyse des conditions géo-politico-religieuses du XIIIe siècle dégage l’intention des bâtisseurs, l’approche des méthodes géométriques de l'application sur le terrain reste une démarche obscure de leur histoire. En effet chaque création volontariste porte en son sein une préparation donc une programmation. Ceci est le leitmotiv de cet ouvrage ou plusieurs aspects des étapes théoriques et pratiques de la construction de la bastide de Mazères seront présentées.

Même si les diverses analyses contemporaines des tracées ne prouvaient, jusqu'à aujourd’hui, l’existence d’une formule de construction théorique, l'attention avec laquelle les cathédrales et églises furent construites en ce temps, nous laisse souvent dans l’expectative de savoir, qui et comment? Pour la cathédrale de Reims (1210) nous le savons : d’après le plan de Jean d’Orbais. Toutefois ces documents disparaissent rapidement au fils des siècles pour des raisons différentes : disparitions naturelles, destructions physiques et le plus souvent dévastations humaines.

Le seul plan qui a

survécu aux millénaires, est celui du monastère de St. Gallen (830) en

Suisse. Celui-ci révèle à l'exercé, la qualité de la précision ainsi que le

savoir de ses constructeurs et prouve que les plans existaient déjà au IX

siècle.

Une thèse de doctorat d'histoire médiévale, soutenue en 1995 par Pierre Portet à l'Université de Toulouse II Le Mirail et consacrée à l'arpentage au moyen-âge, ainsi qu’à l'édition du texte provençal des traités d'arpentage et de bornage de Bertrand Boysset (Arles 1355-1415), renforça mes pressentiments. Ceux-ci additionnés à l’ouvrage précédent tracèrent le chemin, me permettant ainsi de poser le raisonnement suivant :

Si Bertrand Boysset fut au XIV siècle arpenteur, borneur et équerreur, il coulait de source que d’autres avant lui assumaient à l’identique cette profession et qu’il fut en conséquence probable, que l’aire de la bastide de Mazères soit avant sa construction, à l'aide d'un plan théorique, arpentée, mesurée, piquetée puis un peu plus tard, bornée !

Dans ce cas il devient logique de se poser certaines questions :

1) Y-a-t-il eu un projet de bastide mazérienne?

2) Fut-il suivit d’un urbanisme opérationnel?

3) Fut-il appuyé d’une gestion et d’un aménagement ?

4) De quelle manière la topographie ainsi que la composition du terrain ont influencé l’aménagement urbain ?

5) Quelles valeurs de mesures furent utilisées ?

6) Quels points de repères étaient en ce lieu disponible ?

7) Qui furent les maîtres-d’œuvres, les arpenteurs? etc.…

8) Est-ce que le cadastre le plus rapproché du plan initial peut répondre à certaines de ces questions ?

9) Existe-t-il des reliquats du bornage primaire ?

10) Ou bien est-ce que tout cela est du « bisto de nas » ?

De la sorte toute une panoplie de questions qui restent effectivement, pour ceux qui se les ont posées, depuis longtemps sans réponse!

Abordant ainsi cette étude, pour répondre à de telles interrogations, il est indispensable d’adopter une démarche, qui consiste à épier dans le détail tous les documents en notre possession concernant notre bastide. Espérant ainsi y trouver la réponse apportée par les bâtisseurs eux-mêmes, puisque nous sommes en présence (voir l’acte de paréage: "A.M.Vidimat acte n°2, f° 8 à 15" et la charte des coutumes) d'une création volontariste. Certains auteurs assurent que l’idée de programmation est pour le moyen-âge impensable ! Cependant nous connaissons 3 bastides qui restèrent à l'état de projet : En Guyenne Ladas près de Bazas ainsi qu’Ozourt et Nerbis dans les Landes de Gascogne. Les "projets" de bastides ont donc une réalité historique.

Cette question, effleurée dans la plus part des ouvrages sur les bastides, est étudiée plus profondément dans un essai sur la régularité (Essai sur la régularité des bastides ) qui signale entre autres à la page 44 que « ce travail d’implantation, de tracé et de lotissement est généralement le fait de spécialistes. Viollet-le-Duc parle même d’ingénieurs, opposant ainsi une logique rationnelle à l’académisme des architectes… » de son époque. « Des officiers, des clercs issus des monastères interviennent pour tracer des villes : Pons Maynard, notaire royal d’Agen, fut chargé en 1255 de dessiner Montréal-du-Gers (ainsi que Villeneuve-sur-Lot, Villefranche du Périgord, Castillonnés et probablement Monflanquin). Gérard de Turri est désigné à Baa en 1287. Pour Beaumont-de-Lomagne fondée le 4 septembre 1290, Pierre Alpharic abbé de Grandselves fait appel a Pierre Guarrin notaire et arpenteur des terres dans la sénéchaussée de Toulouse……. »

Cependant la page 72 du même ouvrage signale que : «…. l’idée moderne de programmation est, pour le moyen-âge impensable… » et que : «… le tracé d’une bastide fut l’objet d’une négociation au cours de sa réalisation et dans ses premières années d’existence ».

Possible! Cependant il est hasardeux d’exprimer dans un chapitre l’idée contraire du précédent et cela ne peut s’expliquer que par la diversité des auteurs qui ont participé à cet ouvrage. Car s’il y a eu négociations, sur le chantier, cela implique qu’il y a eu discussions et s’il y a eu discussions c’est qu’il a bien fallu dialoguer sur des bases palpables et celles-ci ne peuvent être qu’un schéma initial !

Pierre Portet signale que le plan de Venise exécuté vers 1141 serait

l’œuvre d’un « meserador » milanais et qu’a Barcelone Jaume de

Sanctacilia est mentionné le 20 décembre 1324 comme « agrimensor

civis Barchinone » (2000 ans d’arpentage). Il est donc, comme nous allons le

constater, presque certain que quelqu’un dessina le modèle mazèrien, tandis que

d’autres mesurèrent et arpentèrent, alternativement les diverses phases du

projet sur le site.

L'hypothèse d'une tradition qui relie l'antiquité à la Renaissance et dont les bastides constituent, comme souvent évoqué par les « bastidologues » actuels un des jalons, implique dans la logique de cette tradition, si l’on examine les bastides comme création sur terrain vierge dit "a novo", qu’il y a eu programme, organisation donc planification. La seule question qui va nous préoccuper est : comment fut effectuée l’approche d’un tel projet et comment fut-il appliqué ?

L’observation de l’évolution de leurs architectures vérifie que, pendant le bas moyen-âge, les auteurs des premières bastides n’ont d’aucune façon appliquée dans la finalisation de celles-ci, le système orthogonal classique utilisé par les Grecs et les romains. Pourquoi est-ce que l’observation d’une étrangeté de construction, non orthogonale, gommerait-elle l’idée de programmation ? Au contraire, elle peut en fortifier le sens en démontrant que l’irrégularité géométrique rencontrée dans la plus part des premières bastides est éventuellement la somme de différentes données d’un style voulu et établi en toute conscience de cause. Il devient nécessaire pour saisir cette vue, de différencier entre :

a) la planification théorique de base,

b) l’application recherchée sur le site et

c) son efficacité négociée, le cas échéant, plus tard sur le terrain.

Ces trois composantes chronologiquement reliées entre elles, parfond le résultat final. Cette distinction est aussi indispensable pour comprendre au travers de la construction, d’un côté l’évolution du comportement des constructeurs en rapport des impératifs temporels et d’un autre les influences spirituelles non négligeables du clergé.

Les premières, dites villes nouvelles, toutes militaires et économiques vinrent le jour soit en Angleterre vers le X siècle, soit en Italie et en Allemagne au début du XI siècle, où 3000 furent construites en 260 ans (Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung).

Nous sommes donc distants de ce genre de phrase colporter sur la plus part des sites Internet du Sud-Ouest « Le Sud-Ouest de la France présente un phénomène unique en Europe : la création en moins de 150 ans, en plein Moyen-âge, de plus de cinq cents villes nouvelles. »

Cette exclamation de mirette à caractère touristique sur périmètre restreint ne nous amène, de ce fait pas loin !

Le phénomène bastide, lié à une stratégie d'aménagement urbain et développement local des villes petites et moyennes ainsi que de leurs territoires, n’est donc pas exclusivement sudiste, ni normalisé.

Toutefois il reflète dans chaque cas, à partir du XIe siècle et dans toute l’Europe, la prise de conscience par les constructeurs du problème de l'agencement d’un territoire, du rationalisme en matière de lotissement urbain et donne ainsi, par un nouveau principe révolutionnaire, la réponse nécessaire au développement de la démographie montante.

L’estimation, par Seibt Ferdinand (Glanz und Elend des Mittelalters 1987) de la population au moyen-âge dans les principaux pays européens, nous fait en quelques chiffres comprendre ce phénomène.

Vers l’an mille : France 6, Allemagne 5, Angleterre 1,5 millions

Vers 1348 : France 22 millions, Allemagne 15 et Angleterre 5.

En 350 ans la population a donc triplé dans la plus part des pays européens

et augmenté de 350 % dans le royaume de France.

En 350 ans la population a donc triplé dans la plus part des pays européens

et augmenté de 350 % dans le royaume de France.

Malheureusement cette concentration trop rapide, de populations installées misérablement et avec très peu d’hygiène dans ces cités, déclenche en Europe vers 1348 la peste qui emporte, en quelques années, plus d’un 1/3 de la population européenne.

Pour bien saisir toutes les facettes de la construction il faut d’abord définir le phénomène bastide et ensuite en déduire dans notre cas, la fonction !

Il y a plusieurs manières d’appréhender l’étude des bastides.

Les différents points d’entrées peuvent-être :

a) L’approche spatiale

b) L’approche thématique

c) L’approche typologique

d) Et l’approche géométrique

J’ai choisi la géométrie an regard de la typologie, car c’est un travail préliminaire, qui jusqu’à aujourd’hui ne fut jamais considéré et pourtant indispensable à toutes les approches citées. De ce fait, le titre reflète par lui-même l'essentiel de ce travail. Celui-ci est tout d'abord un bilan que j'ai présenté dans le cadre des médiévales 2005 le 4 août à la salle multiculturelle de Mazères. Depuis de nouveau éléments furent ajoutés ou modifiés.

Développement

1) Définition de la Bastide

2) Pourquoi une Bastide sur ce territoire?

3) Situation et plan de construction théorique

3-1) Le relief, description.

4) Construction géométrique pratique

4-1 Applications sur le terrain

5) Retour à la théorie pour le traçage des murs

5-1 Repérage pratique sur le terrain

6) Positionnement du Pont

7) Emplacements des portes

8) Bilan théorique et observations

9) Les Témoins

10) Occupation de la zone déterminée

10-1 Les unités sectorielles

10-2 Division en secteurs

10-3 Emplacement de la place

10-4 Le cimetière

10-5 L'Eglise

10-6 Le pont

10-7 Partage des secteurs en parcellaires

10-8 Traçage du parcellaire sur le terrain

11) Conclusion

Bibliographie et sources Internet

Charte des Coutumes

.............................................

1) Définition de la Bastide

La classification éditée par le centre d’études des bastides apporte une clarification succincte quoique incomplète de ce phénomène :

« Les Bastides de la première génération, une quinzaine environ, établies autour de Montauban entre Tarn et Aveyron par les comtes de Toulouse au lendemain de la croisade contre les Albigeois, en sont les plus représentatives. Elles se caractérisent par une planification souple et discrète, pliée aux données du relief (Castrum) qui est l'élément structurant prioritaire. Beauville, Castelnau de Montmiral, Castelnau Montratier, Cordes, Francescas, Lauzerte, Monclar d'Agenais, Puylaroque, Puymirol, Tournon .....

Le site de vallée offre comme contrainte classique l'obstacle de la rivière, souvent un simple ruisseau, qui induit la présence de deux directions privilégiées et antagonistes, l'une parallèle, l'autre perpendiculaire à la rive. Castelsarrasin, Cazères s/ Garonne, Vergt, Villefranche de Rouergue, Villeneuve s/ Lot...

Les Bastides de la seconde génération sont caractérisées par la cinquantaine de Bastides construites par Alphonse de Poitiers qui a érigé leurs créations en système..... Aux anciens tracés, dépendants des contraintes du site ou du dénombrement préétabli de la communauté, se substituent des programmes types, rationalisés, systématisés, adaptables à tous les cas de figure rencontrés, plus conformes à une politique véritable d'urbanisation qui elle-même se systématise.

Dans cet ensemble de la deuxième génération on peut distinguer:

- Le modèle quercinois, dit en arête de poisson en raison de sa rue centrale sur laquelle viennent se greffer le parcellaire en lanière et les petites rues secondaires. Caylus, Le Plan, Palaminy, St Félix Lauragais, Valentine, Villeneuve d'Aveyron.....

- Le modèle gimontois, dans lequel une voie axiale traverse la place centrale, l'église étant excentrée, nettement séparée de la place. Barran, Bassoues, Gimont, Labastide Clairence, St Lys.....

. - Le modèle gascon. Le seul trait caractéristique de ce modèle, moins nettement défini que les autres, réside dans la position qu'occupe l'église, en retrait par rapport à la place publique, dont elle est séparée par un îlot d'habitations. Barcelonne du Gers, Beaumarchés, Cologne, Geaune, Grenade, Marciac, Mirande, Pavie, Rabastens de Bigorre , Trie sur Baïse.....

. - Le modèle aquitain qui est celui de Monflanquin. La diffusion de ce modèle est assez précisément localisée dans la zone géographique Agenais-Bazadais-Périgord. Par la suite, le modèle aquitain sera employé indifféremment dans les Bastides françaises comme Domme, et Anglaises comme Monpazier. »

Les restantes, ne correspondant pas aux définitions, restent inexpliquées !

Le centre d’études des bastides ne fait aucune déclaration sur la bastide de Mazères et ne l’inclue dans aucune de ses définitions classiques. Néanmoins et d’après ce répertoire nous pouvons suivre le centre d’études des bastides pour définir lapidairement celle de Mazères comme:

- bastide de vallée à deux axes principaux,

- avec obstacle de rivière,

- ainsi qu'un positionnement de l’église excentré, intégrée dans la place publique.

Il faut rajouter qu’elle est, vu sa voirie penchée, consubstantielle par sa forme, unique par son identité et évidemment par son histoire, car comme l’écrit Roger Armengaud elle est : « la première bastide cistercienne » (Boulbonne, Roger Armengaud).

Les structures

répétitives et délimitation du tracé de notre bastide laissent entrevoir, il

est vrai, une certaine régularité d’assemblages. Même si certains la décrivent

en damier, en y regardant bien, nous en sommes loin ! Lors des premières

observations, les anomalies géométriques de la trame, donnent une impression de

chaos sensiblement contrôlé, où aucun îlot ne ressemble à un autre et dans

lequel la vicissitude ou le hasard fit, peut-être le reste.

Il est en passant, à remarquer que celle de Molandier correspond, avec sa construction caractérisée par le positionnement en son centre de la place entourée d’une trame bien régulière, avec en coin une église en gothique méridional, au modèle gascon soi-disant francisé par Alphonse de Poitiers. Elle est dite « Alphonsine » ! On attribue souvent à Pons de Maynard l’invention de cette forme de bastide que l’on qualifie aussi de modèle aquitain.

A-t-il dessiné vers 1249 (acte de paréage) en premier Molandier ou bien a-t-il copié plus

tard l’idée d’un autre? Si ce fut le cas, de l’un ou de l’autre, Molandier serait le premier type

de bastide de ce style dans le sud-ouest. Dans cette hypothèse Molandier (1249) et non Monflanquin (1252-1253)

devient le prototype absolu sur le plan urbanistique, grâce à sa régularité, du

modèle aquitain !

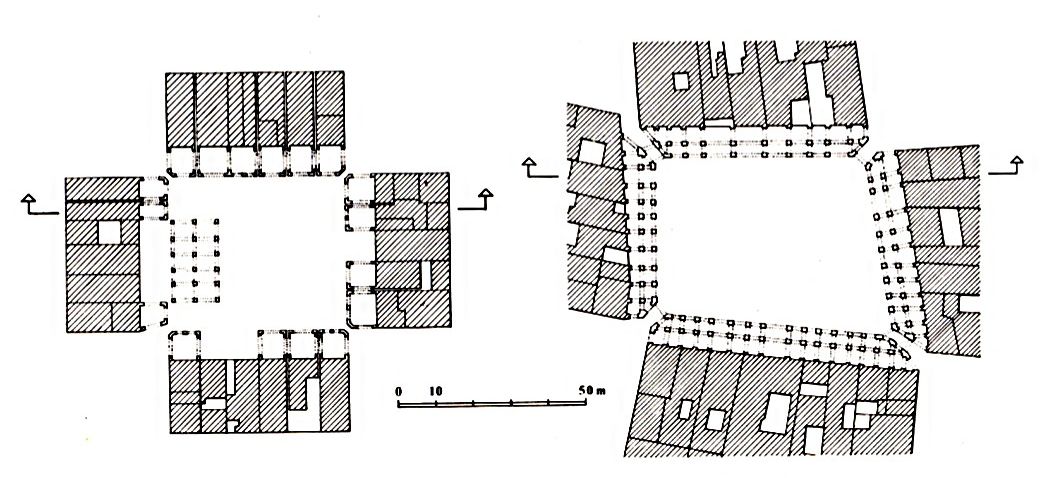

Voici donc ce que nous appelons le Campus initialis (Rectangle de base) de la Bastide de Molandier à l'échelle 1/1250: Pour nous mazèriens cela prouve simplement, bien

que le Comte de Foix et le Comte de Belpech en furent les promoteurs, que les

architectes de celle-ci, vu son assemblage, ne furent pas cinq ans plus tard

ceux de Mazères. Néanmoins la composition de notre bastide, assise entre les

deux générations de construction des villes nouvelles occitanes, est dans notre

Sud particulière. Je dis dans le Sud car celle-ci allie étrangement, grâce à

ses axes principaux en croix penchée prononcée, un positionnement excentrique

de son église, la rotondité de sa clôture etc., donc dans son contexte

architectural rappelle étrangement une construction de bastide aussi du Sud, ..... mais de

l’Allemagne : Villingen (Schwarzwald Allemagne) construite vers 1120 dont voici le Campus initialis:

Pour nous mazèriens cela prouve simplement, bien

que le Comte de Foix et le Comte de Belpech en furent les promoteurs, que les

architectes de celle-ci, vu son assemblage, ne furent pas cinq ans plus tard

ceux de Mazères. Néanmoins la composition de notre bastide, assise entre les

deux générations de construction des villes nouvelles occitanes, est dans notre

Sud particulière. Je dis dans le Sud car celle-ci allie étrangement, grâce à

ses axes principaux en croix penchée prononcée, un positionnement excentrique

de son église, la rotondité de sa clôture etc., donc dans son contexte

architectural rappelle étrangement une construction de bastide aussi du Sud, ..... mais de

l’Allemagne : Villingen (Schwarzwald Allemagne) construite vers 1120 dont voici le Campus initialis:

Dessin : Pr. K.Humpert

Il est à remarquer aussi dans la concordance, que l’étalon de mesure utilisé à Villingen (K. Humpert) comme à Mazères (P. Duffaut) est le pied de 0,324m. Coïncidence troublante que de plus, les mesures utilisées dans cette région sont, dans d’autres villes nouvelles (Freiburg 1120 J.C., Rottweil 11 ?? J.C., Offenburg 11?? J.C. etc., villes fondées par les ducs de Zähringen au XII° siècle), identiques. Phénomène pas évident puisque la valeur des mesures variait partout en Europe et en France suivant les lieux.

Tandis qu’à Mazères la valeur du pied doit être naturellement équivalente au pied utilisé à Boulbonne. Car ce sont bien les Abbés et moines cisterciens de Boulbonne qui ont influencé et empreint par leur savoir la construction mazérienne. Le pied utilisé est :

Le pied de roi : 0 m 324839 (censé être la mesure du pied de Charlemagne).

2) Pourquoi une

Bastide sur ce territoire?

Si l’histoire de la cité de mazérienne commence officiellement lors de la signature de la charte des coutumes et de l’acte de paréage le 29 janvier 1253 entre les coseigneurs, il est évident que la construction de celle-ci ne fut pas le fait du hasard. Dans le choix de l’emplacement, les raisons stratégiques, économiques et géo-politico-religieuses du XIIIe siècle, ont joué un rôle capital.

Regardons la situation géopolitique à ce moment là:

La plupart des châteaux forts de la région sont détruits, ou s'ils ne le sont pas sont sous tutelle du Roi de France ; les derniers nids d’aigles de résistance occitane s’éteignent l’un après l’autre tandis que les bûchers fument aux quatre coins du pays. L’économie du Midi est ruinée par trente ans de croisade.

Cette situation confuse et dramatique, aggravée par l’abdication de Raymond VII, affaiblit sérieusement dans un sens la position du Comte de Foix et d’un autre singulièrement, la fortifie.

Roger-Bernard II qui a su habilement faire, malgré quelques pertes sensibles, une paix séparée avec le Roi de France, permet à son fils Roger IV de garder son indépendance pour revaloriser l’économie et la force militaire du comté :

- d’abord jusqu’à 1249 devant son ancien allier naturel Raymond VII

- puis plus tard face à la pression écrasante de la colonisation « francimande ».

Il faut se souvenir que le Comte de Foix oubliera, comme le prévoyait le traité de paix de Lorris (janvier 1243) de rendre hommage, après la mort de Raymond VII, au nouveau comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers, gendre de Raymond VII et frère du souverain.

Il le fera, vingt ans plus tard, mais devant le Roi de France en personne!

Dans cette période de calme partiel les deux camps restructurent économiquement leur territoire en attirant sur des points stratégiques, au travers d’octroi de franchise et d’autonomie de gestion communale à l’Italienne (le consulat), les populations environnantes ou d’ailleurs. Ils stabilisent et contrôlent ainsi leur position économique à l‘intérieur et militairement vers l’extérieur. Le Comte de Foix engendre entre 1246 et 1249 les bastides de Saint-Ybars, du Mas d’Azil et de Labastide de Besplas. Le début de la construction en 1249 de la bastide de Molandier, clé du chemin narbonnais (Stratum Garnaguès) vers le sud est le premier maillon d‘un système de contrôle de la vallée de l’Hers qui se majore inéluctablement au fil des décennies suivantes.

La bastide de Mazères, adjointe très vite à celle de Molandier (4 ans après), peut se comprendre comme riposte à la construction par Alphonse de Poitiers des bastides de Calmont et de Villefranche-de-lauragais en 1252. Cette attitude est aussi bien économique que militaire.

Le Comte de Foix fait simultanément surgir, en coopération avec l’abbaye de Combelongue, en 1252 La-Bastide-de-Sérou et La Bastide-sur-l’Hers.

Revenons, pour bien saisir les ambiguïtés de cette époque, légèrement en arrière. En effet, après la terrible répression contre les Albigeois par les Croisés de Simon de Monfort et le traité de paix signé à Meaux en 1229, certaines places fortes du comté de Toulouse sont démantelées.

Cela signifie que la construction de remparts ou de fortifications dans notre région est « de facto » interdite.

Dés 1258 la situation s’envenime et le comte de Toulouse, enragé contre le comte de Foix et les abbés de Boulbonne, attaque Mazères en construction et s’en empare pour un an. Pendant ce temps le contexte politique international, dû à la présence croissante anglaise en Aquitaine, se dégrade et Alphonse de Poitiers fortifie dans notre région en 1260 Salles-sur-L’Hers. Nous assistons après la mort d’Alphonse de Poitiers, en 1271, à une résurrection d’abord discrète de construction de murailles puis vers 1279 à une expansion symptomatique de ces réalisations.

Une guerre froide militaro-économique est donc en place et les deux camps face à face, édifient, de nouvelles villes fortifiées sur le premier axe de friction que forment le Lauragais et la basse vallée de l’Hers. Fondation en 1271 de Lagarde, de Lignairolles, de Ribouisse et reconstruction par Gui de Lévis en paréage avec Roger IV à partir de 1280, en la fortifiant, la ville de Mirepoix,. Plus au Nord, Blajan est construit par le comte de Foix en paréage avec l’abbaye de Nizors. Au fils des ans les relations franco-anglaises se détériorent dangereusement et le Comte de Foix se trouve, à partir de cette fin de siècle devant deux ennemis ou alliés potentiels : le représentant (de 1272 à 1294) du roi de France, le sénéchal Eustache de Beaumarchais à Toulouse et Édouard Ier d'Angleterre à Bordeaux. Bordeaux appuyant l’expansion des Plantagenets et Toulouse celle des Capétiens. La prochaine guerre, celle de cent ans, n’est pas loin (1337). Les voisins naturels du Comte de Foix sont pris dans le début de la tourmente de ce prochain conflit et choisissent suivant les évènements leur camp. Ceci permet à l’expansion fuxéenne d’engendrer en Béarn la construction de plusieurs bastides : dans les P.O. Asson et Bellocq en 1281, La Bastide-Villefranche 1292, Garlin et Nay en 1302, Montaut 1309, La bastide-Clairence 1314, Navarrenx 1316, Bruges 1335 et Lestelle-Betharam 1337. Dans les Landes : Cazères-sur-Adour en 1313, Arthez-d’Armagnac en 1319, Grenade-sur- Adour en 1322.

La maison de Foix participe donc en 70 ans à la construction et mise en place de plus de 20 villes nouvelles.

Pendant ce temps les fortifications mazériennes sont terminées en 1290, suivent en 1340 les fossés puis leur mise à l’eau en 1352. Entre temps le camp opposé ne perd pas de temps et des villes francimandes comme Villeneuve-du-paréage naissent au milieu du comté de Foix, d’autres comme Rimont 1272 (Eustache de Beaumarchais) sont fortifiées. L’implantation et consolidation de ces villes défendues ou non qui se poursuivra tout au long du siècle suivant (Gaston Phébus continua méthodiquement la fortification d’une quarantaine de places fortes sur un second axe Mazères-Orthez) aura des conséquences militaires importantes au fil des conflits qui vont suivre. La citadelle de Mazères définitivement terminée avec le château comtal et les fortifications du pont vers 1444 obtient donc, grâce à sa position au point de recoupement de ces deux axes, une importance stratégique primaire. De ce fait le creuset tactique de l’opposition à la pression anglaise et à la domination nordiste francimande est mis en place pour plus de 300 ans. Ce ne sera que Louis XIII qui soumettra définitivement notre Bastide, par décret royal du 19 août 1629 (dicté par Richelieu), en faisant abattre sans exception, revenant ainsi 400 ans après sur le traité de Meaux de 1229, tous les murs potentiellement dissidents.

Comme toujours le passage des fleuves et rivières fut un frein important à la mobilité de l’homme, néanmoins certains franchissements permettaient un déplacement plus commode d’une rive à l’autre. Si nous considérons l’encastrement des rives de l’Hers entre Belpech et Calmont nous comprenons rapidement qu’il ne fut jamais facile de le traverser. Seuls quelques endroits, aujourd’hui presque disparus mais que la mémoire de l’homme nous a transmis, offraient indéniablement quelques facilités. Divers amoncellements de briques sur la rive droite, en deçà de la ferme Benazet, laissent supposer une construction de pont antique, toute fois aucun document ne permet un éclaircissement palpable. Néanmoins il existait près de St.Quirc un autre gué entre Molandier et Belpech.

Sur le périmètre de notre commune, deux gués ont marqué notre histoire ; un en aval et l’autre en amont de Mazères. Ce n’est donc pas par aléa que notre cité fut construite entre eux avec un pont fortifié qui assurait un passage continu quelles que soient les intempéries.

Les Abbés de Boulbonne, dieu seul sait l’intelligence de ses serviteurs, ont utilisé le gué le plus praticable en y construisant aux abords, dés le XI siècle, une tour à caractère militaire et un moulin qui lui, pouvait broyer les grains provenant des deux territoires séparés par l’Hers tandis que la tour, en contrôlant premièrement le passage, assumait également la protection rapprochée des moines travaillant sur place. Ce gué s’appela donc le gué de la Tour ou suivant les textes le gué du Moulin.

Le nom de ces gués,

perdu au fil des temps, devait être encore utilisé vers la moitié du XIX siècle

car le maire Martimor interdit la baignade des dames « entre le gué de

Castillou et le gué du Moulin » (Histoire de Mazères P.Duffaut).

Le nom de ces gués,

perdu au fil des temps, devait être encore utilisé vers la moitié du XIX siècle

car le maire Martimor interdit la baignade des dames « entre le gué de

Castillou et le gué du Moulin » (Histoire de Mazères P.Duffaut).

La citadelle de

Mazères contrôlait donc, de sa position, deux gués importants et en sus, plus tard, le pont

surmonté d’une tour qu’elle construira vers 1259.

Grâce à cette position privilégiée elle opérait au centre du croisement des axes de communications nord-sud et est-ouest des deux rives de l’Hers. Il n’y avait donc pas meilleur lieu pour un contrôle efficace des voies de communications au nord du comté. Il est certain aussi qu’au XIIIe siècle, le clergé avait un intérêt particulier à ce genre de concentration de population. L’imposition ecclésiastique, la décime ou la dîme (mise en place en 585 par le pouvoir royal franc) était plus aisée à collecter d’un côté et le catharisme plus facile à combattre de l’autre. Il faut également mettre en valeur :

a) -comme nous l’avons déjà vu précédemment la forte croissance démographique du début du XIIIe siècle,

b) -la nécessité de mettre en valeur, grâce aux nouvelles méthodes agricoles, des terres jusqu'alors peu exploitées,

c) -le souhait de développer des marchés et des foires favorisant les échanges économiques,

d) -ainsi que, la nécessité d’organiser un début de vie sociale.

Tous ces facteurs incitent Boulbonne à développer au nord du comté une véritable politique d'aménagement du territoire, pour contrecarrer aussi les conséquences du paréage entre Foix et les chanoines appaméens de Saint-Antonin qui pendant cette

époque instable essayent, avec la complicité du Pape, de doubler sur place le roi de France, le comte de Foix et le comte de Toulouse pour réclamer entre autres et sans rougir, devant les tribunaux, néanmoins sans succès, le territoire mazèrien qui était

auparavant dans la mouvance de Molandier soit dit du Garnaguès.

Une autre raison est, pour Mazères, en dehors de ces diverses peurs de pertes d’influences politiques, économiques et temporelles, sans aucun doute, la résultante historique naturelle. C’est-à-dire l’implantation humaine antérieure (celtique puis gallo-romaine) qui est indéniablement liée aux voies de communications qui elles-mêmes sont, irrémédiablement sur leur parcours, facteurs d’accès à l’eau potable, caractérisés sur ce territoire par de nombreuses sources accrochées aux berges de l'Hers ainsi que par une nappe phréatique, sur ce plateau, à faible profondeur (4 mètres).

C'est donc un nombre important de facteurs différents qui firent que les acteurs en présence furent, malgré leurs positions de départ divergentes, obligés de considérer leurs intérêts naturels comme corrélativement mutuels sur le site.

Mazères obtient donc dès sa naissance un caractère de bastide d’abord économique puis militaire.

3) Situation et plan de construction théorique

Le professeur Klaus Humpert démontre dans son ouvrage que la conception des villes nouvelles allemandes construites à partir du XI siècle correspond à une planification préalable, schématique, obéissant à des règles géométriques données. L’utilisation rationnelle du théorème de Pythagore connu sous sa forme classique 3,4,5, base de tout système, permet de construire facilement sur le terrain, à l'aide d'une corde à treize nœuds, un angle droit; Idem pour le cinquième théorème de Thalès (Un triangle ABC inscrit dans un cercle de centre O, tel que le segment [BC] est un diamètre, est rectangle en A). Malgré l’évolution des techniques ces méthodes se retrouvent inéluctablement dans la construction des bastides, des églises, des couvents et des châteaux etc… pendant de longues centuries. Le professeur Humpert signale également dans son ouvrage que la construction, 4000 ans avant J.C, du temple d’Uruk en Mésopotamie obéissait aux même règles géométriques de base.

Les valeurs des mesures utilisées pour la construction sont en général des multiplicateurs exprimant les centaines et les milliers et il semble que la plus petite valeur de référence fut en général 100 pieds, n’empêchant pas de temps en temps d’utiliser, comme nous allons le voir, des sous-multiples.

Néanmoins lors d’une planification à l’échelle, l’expression du triangle

rectangle pythagoricien, n’implique pas son application spontanée en grandeur

nature sur le terrain. Ceci, comme à Mazères, pour cause de déclivité.

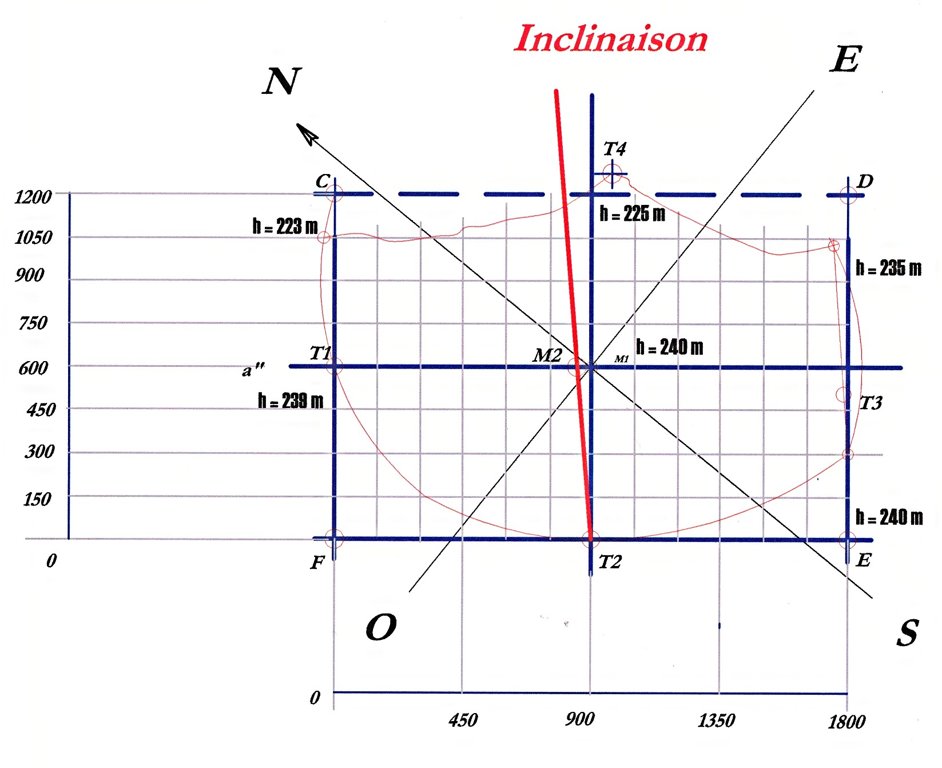

3-1) Le relief, description.

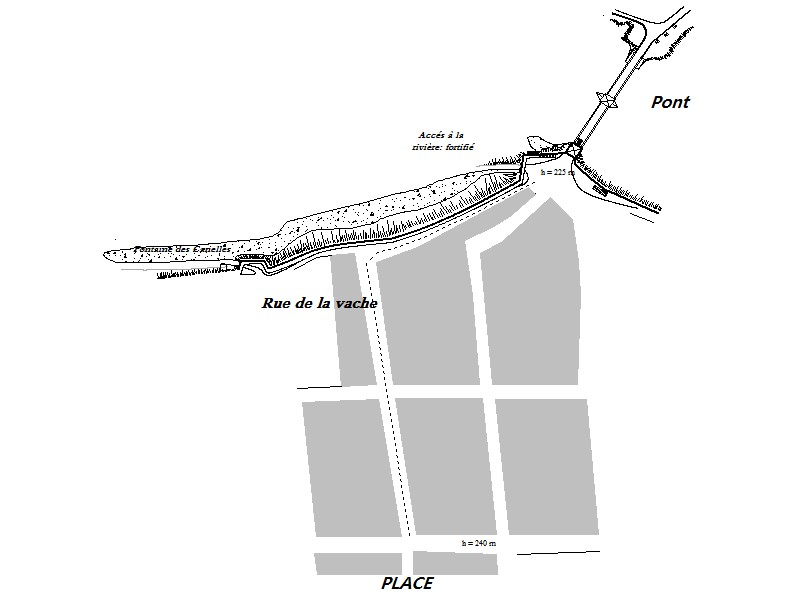

A partir de la ligne de niveau de 240m le sol déchoit en trois dépressions successives ravinées vers l’Hers. La première sur la gauche, très abrupte, perd sur 150 m, 20 m de niveau jusqu’à la rivière. Celle du milieu beaucoup plus concave et moins prononcée en laisse 15 jusqu’à la rive tandis que la dernière moins importante que les précédentes dénivelle de 10 m jusqu’à la rivière. C’est donc entre la première et la dernière que les maîtres d’œuvre (operarii) décident, comme nous le constatons, de placer la bastide.

Pour couronner ce positionnement 4 sources importantes, assurent l'approvisionnement en eau potable!

Plus tard surnommées: la fontaine des Cannelles, fontaine du Clot, fontaine de la Tausse, source de la Tour.

La longueur de la

surface utilisable est 2000 pieds (à peu près 650 mètres, exactement 649,678m

). La

profondeur ou largeur perpendiculaire est définie par la distance : rive

de l’Hers au plus long, au point le plus haut de la longueur, multiplié par deux.

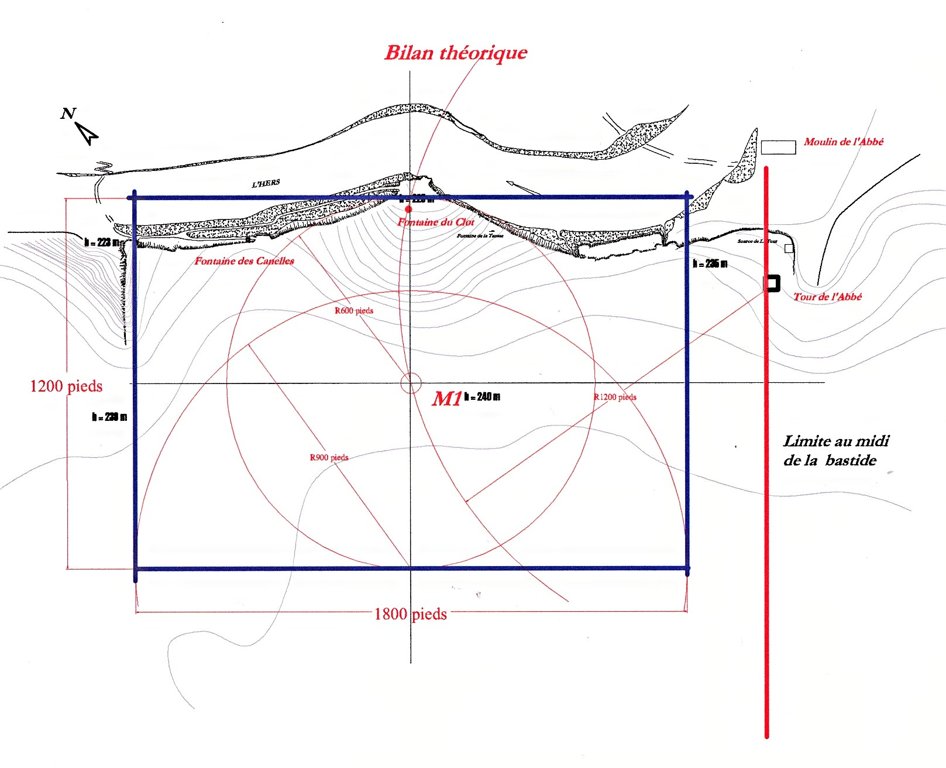

Soit 600 pieds x 2 qui donne 1200 pieds (389,807 m) avec lesquels nous obtenons un rectangle de 1200 p x 2000 p représentant la surface théoriquement utilisable.

Il est évident que l’application d’un plan géométrique théorique sur le terrain, nécessite des points de repères visibles, non amovibles dans le temps et l’espace préalablement considéré.

Qu’avons-nous à notre disposition ?

1) Le seul bâtiment important et bien visible sur ce plateau est la Tour abbatiale du couvent de Boulbonne construite, cent ans auparavant.

2) Nous avons aussi sur la cassure des molasses (armées de bancs de grés, de calcaires et de poudingues) de l’oligocène les sources alimentées par la nappe phréatique. Celles-ci, utilisées au bord des premiers chemins depuis for longtemps, ont été sans aucun doute en temps utile aménagées pour permettre aux hommes et aux bétails de s’alimenter confortablement.

3) Une ligne de côte d’environ 240m de niveau sur toute la longueur utilisable.

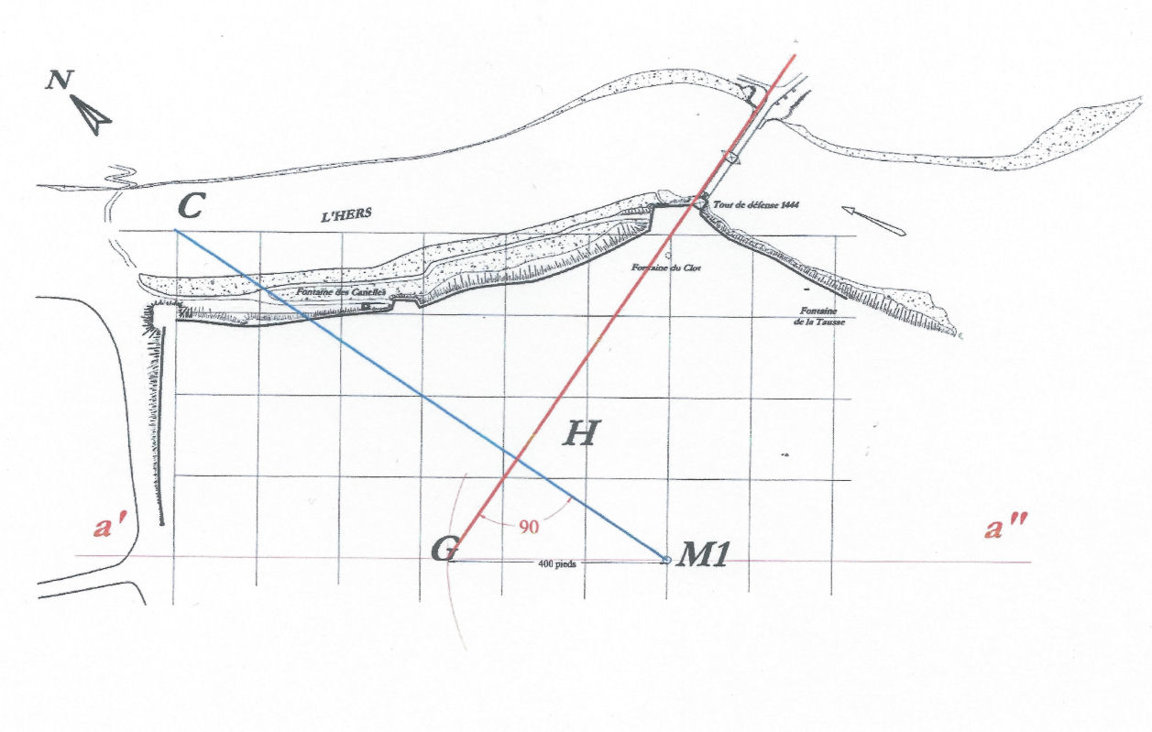

L’acte de paréage nous renseigne sur les limites du territoire mazèrien, entre Hers et Raunier: « …. le territoire est limité vers le sud-est par une ligne droite venant de la Tour jusqu’au Raunier ».

Preuve que des arpenteurs avaient mesuré, relevé et borné le terrain avant la signature de l’acte. Le bornage étant, là où la description topographique s’arrête, le seul moyen de délimiter deux juridictions .

Cette ligne droite (decumanus maximus, en rouge) allant, de la palissade ou des fossés de la tour abbatiale, rejoindre, le Raunier au petit gué situé sous la ferme actuelle de Sébastopol.

Elle ne peut-être dans la logique des arpenteurs que perpendiculaire à

l’axe majeur (kardo maximus, en bleu) permettant ainsi d’employer la méthode de la

mesure en croix. Cette formule trace le premier angle droit sur le terrain

duquel toute la surface sera mesurée et calculée en système orthonormé.

Elle ne peut-être dans la logique des arpenteurs que perpendiculaire à

l’axe majeur (kardo maximus, en bleu) permettant ainsi d’employer la méthode de la

mesure en croix. Cette formule trace le premier angle droit sur le terrain

duquel toute la surface sera mesurée et calculée en système orthonormé.

Un relevé du terrain est donc effectué sur toute la surface attribuée à la future bastide. Sur ces bases, des dispositions et mesures géométriques concrètes peuvent être tirées pour l’emplacement de la bastide.

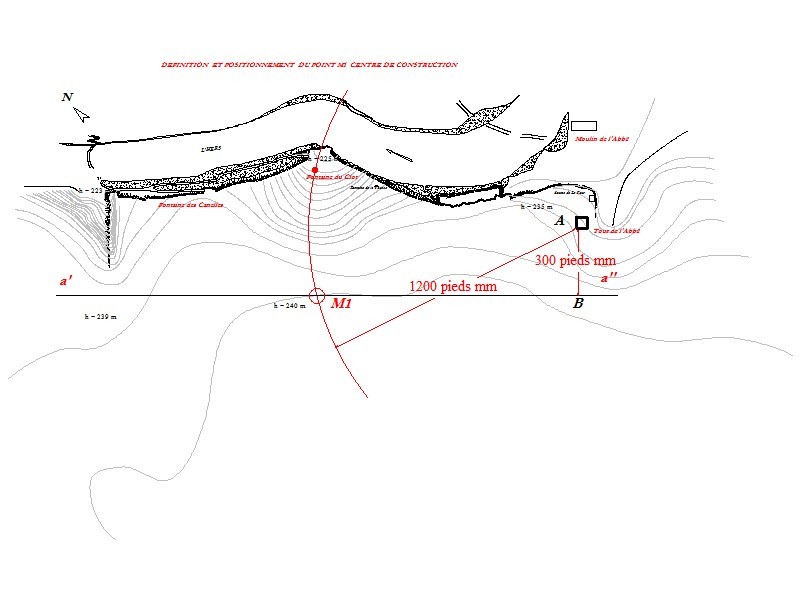

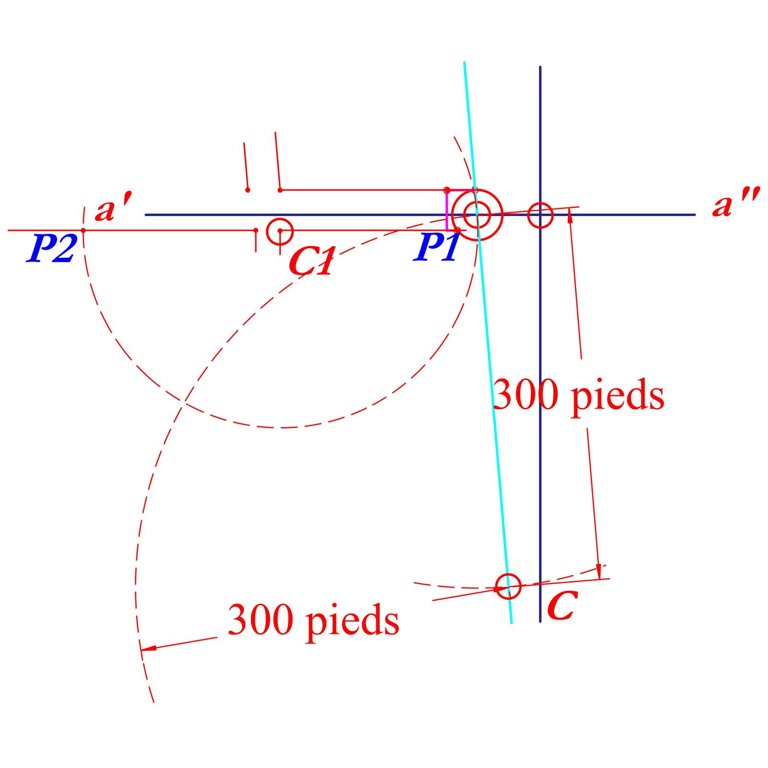

Sur cette ligne droite disponible sur le sol (decumanus maximus, en rouge), les arpenteurs prennent du point A de l’arête du coin ouest de la tour abbatiale une longueur de 300 pieds, soit le point B.

De ce point B on tire une

perpendiculaire vers le nord parallèle à la rivière, qui représente la première

ligne de construction de base de la bastide et qui se trouve à environ 45° par

rapport au nord géographique. Soit a’a’’ qui équivaut éventuellement à l’axe majeur (kardo maximus) utilisé précédemment lors de

l’arpentage.

- De A on trace un arc de cercle de r=1200 pieds passant par la fontaine du Clot et la ligne de construction de base a’a’’ pour rejoindre un des points le plus haut du plateau.

Soit M1 le point d’intersection et le premier centre de construction

de la géométrie de la bastide.

Soit M1 le point d’intersection et le premier centre de construction

de la géométrie de la bastide.

La profondeur de l’espace retenu est un cercle de centre M1 et de rayon = 600 pieds.

Remarque : la profondeur de la bastide (1200 pieds) est donc égale à la distance A M1 (1200 pieds).

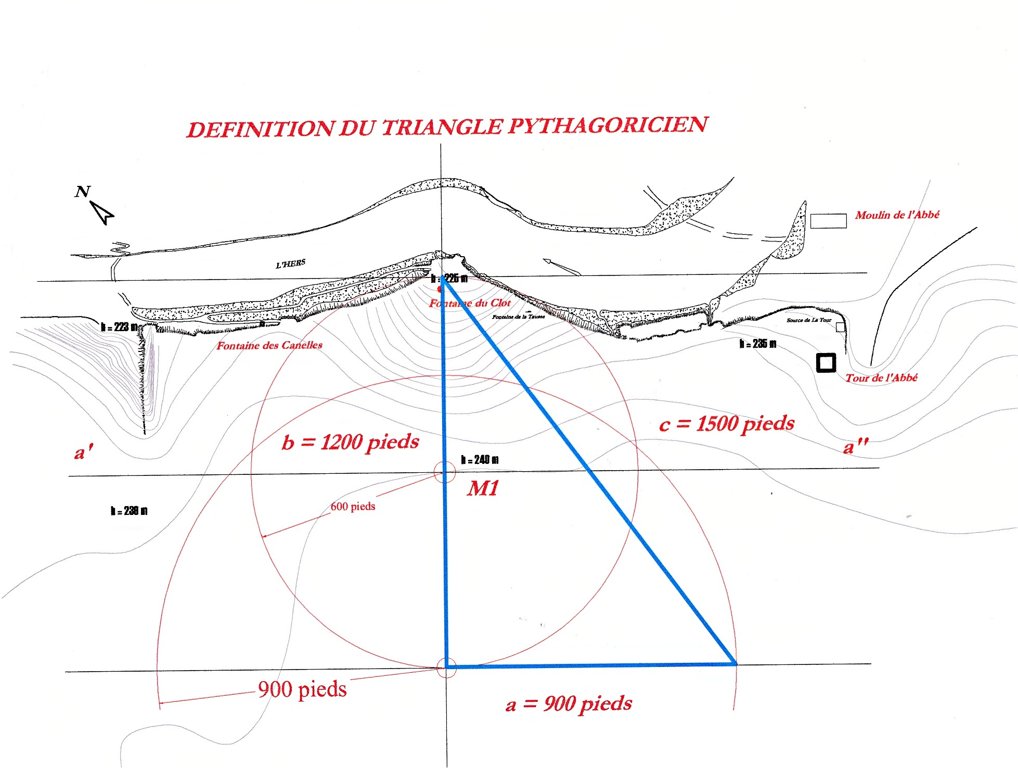

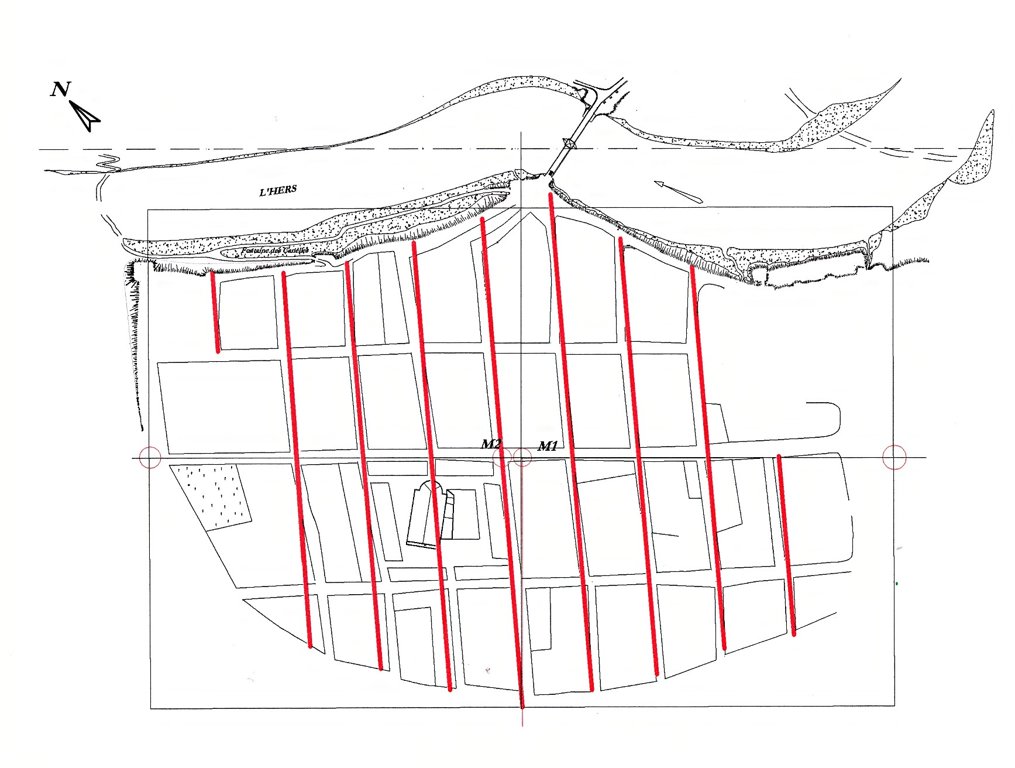

Construisons sur cette espace un triangle pythagoricien théorique en utilisant la profondeur de l’espace retenu comme côté le plus long du triangle soit :

b = 1200 (4x3x100), celle du côté a ne pouvant-être que :

a= 3x3x100= 900, suivit de l’hypoténuse :

c= 5x3x100 = 1500.

Donc pas besoin de racine carré pour

calculer, sur la base d’un côté, les deux autres.

Donc pas besoin de racine carré pour

calculer, sur la base d’un côté, les deux autres. Soit r2 = 600 pieds le rayon du cercle M1 limitant la bastide en largeur et R3 = 900 pieds le rayon de cercle limitant la bastide en longueur, dont on tire le triangle rectangle pythagoricien abc.

C’est donc à l’aide de ce triangle rectangle pythagoricien, rapporté sur

son côté b vers la gauche que nous définissons théoriquement un

rectangle avec et dans lequel sera construite la cité. Le Campus Initialis !

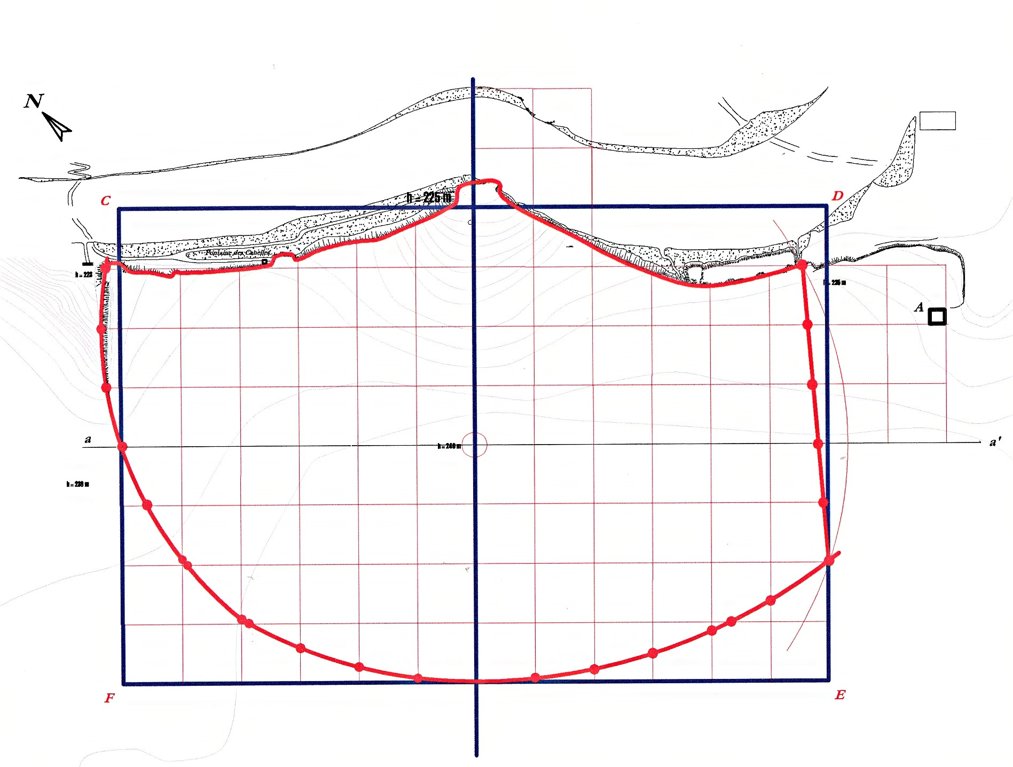

Le rectangle CDEF

obtenu délimite la surface à occuper.

Le rectangle CDEF

obtenu délimite la surface à occuper.

CD = 1800 pieds DE = 1200 pieds

Lors de l’application sur le terrain le Prof. Klaus Humpert le nomme :

« Rectangle de base »

On peut facilement imaginer, les discussions préalables entre coseigneurs pour définir la surface théorique utilisable, dont le résultat praticable doit se rapprocher le plus possible. Car, comme le signale K. Humpert, « la préoccupation primordiale des bâtisseurs n’est pas la construction élémentaire mais la fixation préalable du cadre et des dispositions nécessaires à celle-ci », qui feront respecter par des marquages durables sur le terrain, le rapport entre l’utilisation municipale, privée, religieuse et comtale. Permettant en conséquence à chacun de respecter la signalisation de l’arpentage pour éviter à l’avenir des querelles contre-productives pour la ville, ses habitants, les moines de Boulbonne et les coseigneurs.

Ceci qui, non explicité dans l’acte de paréage, ne pouvait être que la conclusion de délibérations importantes, suivies (comme on le nomme aujourd’hui) d’un plan local d’urbanisation (PLU), comprenant un P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Il devait dans le détail comprendre :

- La détermination de l’axe principal, les dimensions des rues charretières, la conception de la voirie adjacente, leur situation, la longueur et largeur du pont, le nombre d’entrées principales et leurs dénominations, l’emplacement et la dimension de la place avec une salle publique, le positionnement de l’église, celui du cimetière et le plus important la surface réservée aux comtes de Foix et celle revenant à l’Abbé.

- En sus, la forme et surface de l’unité sectorielle, comprenant les secteurs dans lesquels le parcellaire ou îlot sera divisé en parcelles constructibles et jardinières. Délimitation des quartiers "carrierats" lesquels serviront de base territoriale à la répartition fiscale. Ainsi que la réorganisation, suivant les cas, de l’arrivée des routes principales.

Un vrai travail de titan, avec une organisation serrée calquée sur la dimension du projet dont on imagine les discussions sans fin, avec et entre les coseigneurs, surtout lors des questions financières, qui déboursera quoi, et quand, parachevées par qui encaissera combien et comment. Consultez pour ce domaine pécuniaire l’histoire de Mazères de Pierre Duffaut (pages 65 à 69), à part ces indications dans l’acte de paréage il en existe une autre en fin de charte des coutumes (sûrement un oubli de recopiage de l’acte précédent) ou : « Les coseigneurs établiront dans cette ville une tuilerie qui percevra, pour chaque fournée 6 deniers ou 100 briques. » L’histoire nous apprend qu’elles furent construites par l’abbé, extra muros, sur un terrain du couvent, entre le chemin de Belpech et le chemin du monastère. Simple petite remarque pour montrer que les accords antérieurs ne correspondaient pas toujours dans leur application, au réel.

Cependant une question doit rester sans réponse et les deux parties en présence évitent peut-être sciemment dans parler tout haut. Ou bien s’ils le font tout cela est« top secret » ! Faut-il prévoir dans le plan initial les fortifications ? Faut-il pour le cas ou, préparer le terrain pour plus tard ?

Il me semble après maintes réflexions qu’oui ! Etant donné qu’il est plus facile d’arpenter de grandes distances sur un terrain vierge que sur une zone bâtie ; ensuite il est clair que d’un côté, l’arpentage préalable de la position des murailles facilite énormément la délimitation du périmètre constructible et d’un autre accélère, donnant ainsi une impression sécurisante, la fixation des colons. Hé puis, le traité de Meaux qui interdisait les fortifications c’était, il y a 24 ans ! Et nous sommes ici en comté de Foix ! Il est donc presque certain qu’une première clôture, palissade en bois ou levée de terre délimita le pourtour.

4) Construction géométrique pratique

Le professeur K. Humpert remarque aussi dans son ouvrage que l’infrastructure de la distribution de l’eau potable, l’écoulement des eaux usagées faisaient partie inévitablement des premiers balbutiements du projet. Il paraît donc nécessaire de considérer leur positionnement dans la conception future de la bastide, puisqu’une ville sans eau n’a aucune chance de pouvoir survivre et encore moins d’être construite.

Sur les croquis précédents vous avez déjà remarqué les fontaines et les sources disponibles:

Fontaine des Canelles, Fontaine du Clot, Fontaine de la Tausse et Source de la Tour!

Il est aussi à remarquer que chaque maison aura un puits en cave, c’est du moins ce que j’ai pu personnellement constater dans la plus part de la dizaine de maisons que j’ai visitées au centre ville et rues adjacentes. Il est donc probable qu’une étude préalable de disponibilité de la nappe phréatique sur l’étendue fut effectuée.

L’écoulement les eaux usagées a, comme nous le savons, une promiscuité avec le sanitaire. Néanmoins il paraît, en suivant Duffaut au fil de ses chapitres, que l’évacuation de celles-ci ne fut pas, comme nous pourrions l’entendre efficace. En effet l’apport continu en eau des rigoles est le seul garant de leurs efficiences. Il semble donc que Mazères ne fut pas doté d’un système de canalisation approprié ou, bien que prévu ne fut jamais réalisé. Seul l’affaissement du milieu des rues correspondait à un semblant de caniveaux dans lesquels se concentraient tous les déchets organiques que nous pouvons commodément imaginer. Une évacuation active ne devenait possible que lors de grands orages. Pour éviter l’écoulement de certaines eaux sales par la ville, les emplacements de l’Hôpital, des tanneurs etc. sont choisis au point le plus bas de la bastide auprès de sources qui vidangent directement dans l’Hers.

L’évacuation des eaux de pluie à l’intérieur des îlots, est organisée arbitrairement entre voisins. Il existe encore de nos jours sur certaines parcelles, soit à ciel ouvert, soit sous terre, le tracé évoluant au fil des constructions. Même s’ils ne sont pas le plus souvent visibles, ils existent malgré eux pour la simple raison : il pleut de temps en temps.

Il n’y a pas eu à notre connaissance, au début de la construction, de puits collectifs. Le seul puits qui pourrait rentrer dans cette définition, est celui du château que l’on peut aussi considérer, malgré ses dimensions comme individuel.

Seul le puits

de Maurel semble avoir été collectif. ( Rue du puit Maurel, plus tard rue de l'industrie et ensuite rue de l'Hotel de Ville.

Les puits individuels, en général dans les caves, semblent en effet représenter une caractéristique typique de la bastide de Mazères car ils remplacent grâce à leurs emplacements, les citernes en caves vues dans d’autres bastides.

La source des Cannelles, transformée en bassin-lavoir et aménagée au pied des remparts au dehors de l’enceinte de la bastide, elle coule toujours de nos jours.

4-1 Applications sur le terrainAprès les maîtres-d’œuvre du monastère, qui ont du concevoir la planification, se sont à nouveau les arpenteurs qui se mettent à l’œuvre en respectant les directives prononcées. Cependant, avec de telles dimensions, le repérage et marquage du rectangle de base sur le terrain sont, au regard de la topographie, aléatoire et il serait donc préférable d’utiliser un cadre adéquat et praticable. Le choix se fait à partir du centre M1de la figure, sur un rectangle de 600 X 450 pieds (terrain plat et dégagé), représentant le huitième du quadrilatère de base et généré aussi par un triangle pythagoricien :

a=600 pieds b = 450 donc avec c= 750 pieds.

Le triangle pythagoricien, duquel par duplication inversée, est généré d’un rectangle qui, du fait de son inscription doublée, délimite dans le cadre opérationnel et avec le relief, le quart de la surface de la bastide.

….et en considérant le relief, jusqu'à

l‘atteinte de la surface précédemment définie dans le projet théorique. « Les

techniques d’arpentage divisant le sol sur une conception orthogonale sont

transmises grâce aux interprétations de documents juridiques, par les

monastères pendant tout le Moyen-âge » J’ajoute, comme

évoqué plus haut, depuis l’époque romaine (Essai sur la régularité page 85 - Sources disponibles dans le Corpus Agrimensorum

Romanorum).

Quadrillons sur le terrain l'aire en 150 x 150 pieds, comme faisaient les « Gromatici » pour obtenir une surface parfaitement gérable.

Cette

grille sera piquetée, en rapport du rectangle de base, autant de fois que

nécessaire sur des endroits préalablement définis, essentiels aux dispositions

géométriques permettant le traçage de la clôture.

Cette

grille sera piquetée, en rapport du rectangle de base, autant de fois que

nécessaire sur des endroits préalablement définis, essentiels aux dispositions

géométriques permettant le traçage de la clôture.

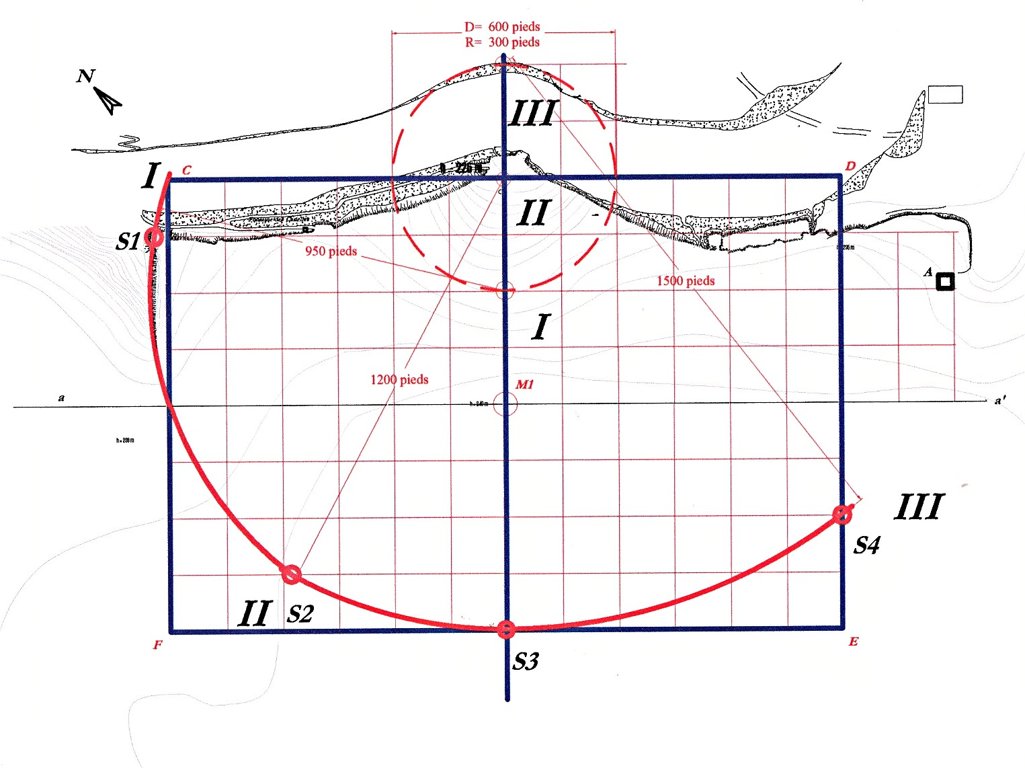

5) Retour à la théorie pour le traçage des murs

Etant donné les distances élevées et le relief qu’il faut surmonter, les maîtres d’œuvre préparent et dessinent sur un support préalablement à l’échelle (d’après le professeur K. Humpert 1/100) les positions que les arpenteurs doivent reporter sur le site. Une affaire délicate car la précision du dessin influera sur le résultat final !

Voici

donc la construction géométrique théorique du traçage des murailles. Du

point I (1 romain) de l’axe principal traçons un arc de cercle de 950

pieds de la pointe nord du relief S1 à l’intersection S2 de la

grille. Duquel

nous tirons à partir du point II du même axe un arc de cercle de 1200

pieds à l’intersection de la médiane du rectangle de base S2.

Voici

donc la construction géométrique théorique du traçage des murailles. Du

point I (1 romain) de l’axe principal traçons un arc de cercle de 950

pieds de la pointe nord du relief S1 à l’intersection S2 de la

grille. Duquel

nous tirons à partir du point II du même axe un arc de cercle de 1200

pieds à l’intersection de la médiane du rectangle de base S2.

Avec un arc de cercle r = 1200 pieds de centre III et de S3 continuons jusqu’à l’intersection avec le côté DC du rectangle de base, soit S4.

Le

marquage est terminé à partir de S4 par la corde d’un arc de cercle de

950 pieds et de centre M1 (IV) tiré vers l’intersection S5 du relief. Le fait d’expliquer le pourquoi de

cette attitude est spéculatif, toutefois il semble que les abbés ne voulurent

pas de murailles trop près de leur tour. Le constat est, qu’ils n’ont pas

utilisé de ce côté-ci l’arc de cercle d’origine M1, mais sa corde !

Voici donc le résultat complet.

Comme le repérage à l’aide de cordes n’est, comme en II et III pas possible sur le terrain, les arpenteurs retiendront sur le sol, les contacts en coordonnées sur la grille de 150 pieds de côtés, antérieurement piquetés sur le terrain.

Il est évident que les murs situés sur la cassure de l’Hers suivront le plus possible le relief en respectant naturellement certaines consignes de consolidation qui s’avèreront assez compliquées, étant donné l’instabilité des couches de terrains différents en présence. Il a donc fallu préalablement calculer à peu près le positionnement probable ainsi qu’évaluer les travaux préliminaires de soutènement à effectuer.

Les

limites du relief de la cassure de la rivière, impossible à définir précisément

à l’avance, compliquent et complètent donc le tracé des murs mazèriens. Si le croquis est exact

la précision théorique actuellement acquise est de +/- 0,8 pieds soit de +/- 26

centimètres sur le terrain.

Le tracé théorique et son application sur le terrain seront, lors du traçage et de la

construction tardive des murailles, suivit à environ 95 %. En effet ce n’est

que vers 1280, donc 27 ans après le repérage de l’emplacement et le début des

travaux, que la construction des remparts commence, pour être terminée dix ans

plus tard vers 1290.

Le tracé théorique et son application sur le terrain seront, lors du traçage et de la

construction tardive des murailles, suivit à environ 95 %. En effet ce n’est

que vers 1280, donc 27 ans après le repérage de l’emplacement et le début des

travaux, que la construction des remparts commence, pour être terminée dix ans

plus tard vers 1290.

Cinquante ans plus tard en 1340, de ce fait 3 ans après le début de la guerre de cent ans, les fossés sont creusés ; Les 12 ans de travaux se terminent par leur mise en eaux en 1352. La bastide a mis, au frais de la population, plus de soixante-dix ans pour construire presque entièrement sa défense rapprochée!

A propos "fossés", leur mise en eau ne fut pas non plus un petit labeur car il a fallu emmener l'eau du Raunier prise sur le barrage-pont dit du Boutou. L'emplacement de l'étang est encore visible du pont vers la ferme dite de Boulbonne.

Tandis que le canal d'alimentation des fossés, aujourd'hui disparu, n'est autre que l'emplacement de l'actuelle route de Sourouille.

Voici une reconstitution avec les voies de communication.

En jaune les diverses voies de communication. En bleu sombre les fossés avec le canal d'alimentation le réservoir ou lac de l'Estanque. En bleu clair l'Hers (Remarque: les deux bras de l'Hers sous la ferme du Pape).

En jaune les diverses voies de communication. En bleu sombre les fossés avec le canal d'alimentation le réservoir ou lac de l'Estanque. En bleu clair l'Hers (Remarque: les deux bras de l'Hers sous la ferme du Pape).

6) Positionnement du Pont

Il est relaté que ce pont important fut doté en son milieu d’une tour dépendante en indivis du Comte de Foix et de l’Abbé de Boulbonne. Celle-ci rappelle à la fois l'intérêt porté par les coseigneurs à l'aspect économique de la construction (chaque coseigneur recueille la moitié de la leude) mais aussi à l'intérêt militaire. Nous découvrons dans notre recherche que celui-ci fut construit de telle façon que sa direction soit dans le prolongement de la droite venant de l’axe principal en G (M1G = 400 pieds) et perpendiculaire à la diagonale CM1 en H. Ceci confirme soit que le pont bâtit en 1259 et ses fortifications refaites en 1444, furent dès le début considérées dans le plan de construction initial, soit que le hasard fait bien les choses. Il nous est en ce moment impossible de certifier ni l’un ni l’autre.

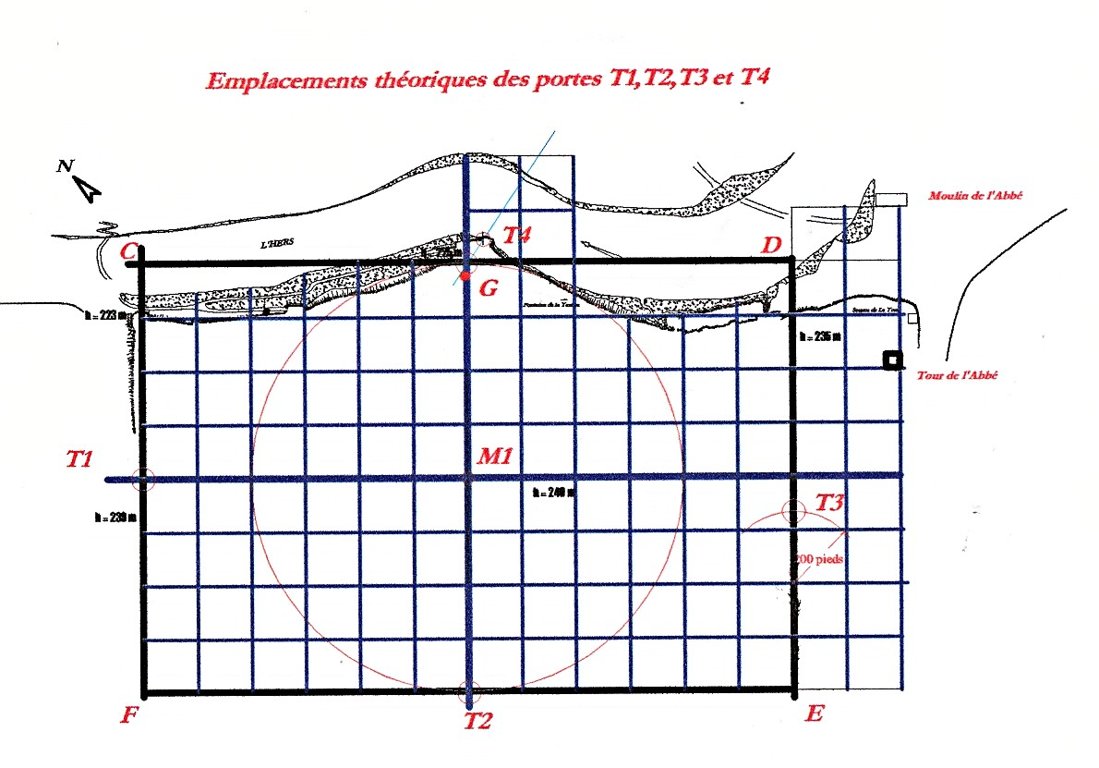

7) Emplacements des portes

Une ville marquait sa portée en rapport du nombre de portes principales qu’elle possédait ou le cas échéant allait posséder. Il était d’usage d’en avoir au moins quatre. C’est un chiffre que l’on retrouve le plus souvent dans des bastides de cette ampleur.

Le nombre de portes dépendait naturellement de la primauté des voies d’accès en présence. Elles devaient évidemment être, le plus possible, sur le pourtour du rectangle de base et être prévues dans la construction géométrique du système.

C’est donc dans ce raisonnement que l’arrivée de la route venant de Saverdun comme celle venant de Calmont furent plus tard (lors de la construction des murs) déplacées pour les obliger à passer, au travers des portes de la ville.

Les recherches et observations sur le

projet de défense du XVII siècle (seul document représentant les anciennes

murailles) prouve que la Porte du Botgé fut construite, non pas ou elle devrait être

logiquement, symétriquement opposée à celle de Calmont mais sur l’arrivée de la

vieille route de Belpech, aujourd’hui "rue de l’évangile".

Nous avons donc les positions de T1, T2, T3, T4 sur cet

aperçu Il se peut aussi que la construction prévue du château comtal, ait influencé la

position de cette porte étant donné que celui-ci avait plus tard un accès direct

sur la route de Belpech.

Il se peut aussi que la construction prévue du château comtal, ait influencé la

position de cette porte étant donné que celui-ci avait plus tard un accès direct

sur la route de Belpech.

Néanmoins la construction nous révèle que le côté intérieur de celle-ci est à 200 pieds de la pointe sud des murailles.

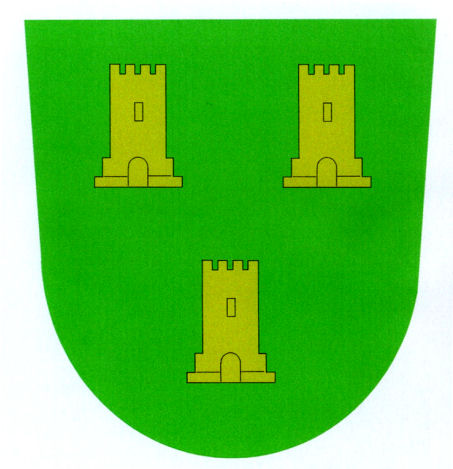

Désignons donc par T1 la porte de Calmont, T2 celle de Saverdun, T3 la porte du Botgé et T4 la porte du pont, cependant celle-ci ne fut entièrement construite que 154 ans plus tard et c’est donc pour cela que le blason de Mazères, de la fin du XIII siècle, n’en a que trois.

Blason de Mazères 1290

Blason de Mazères 12908) Bilan théorique et observations

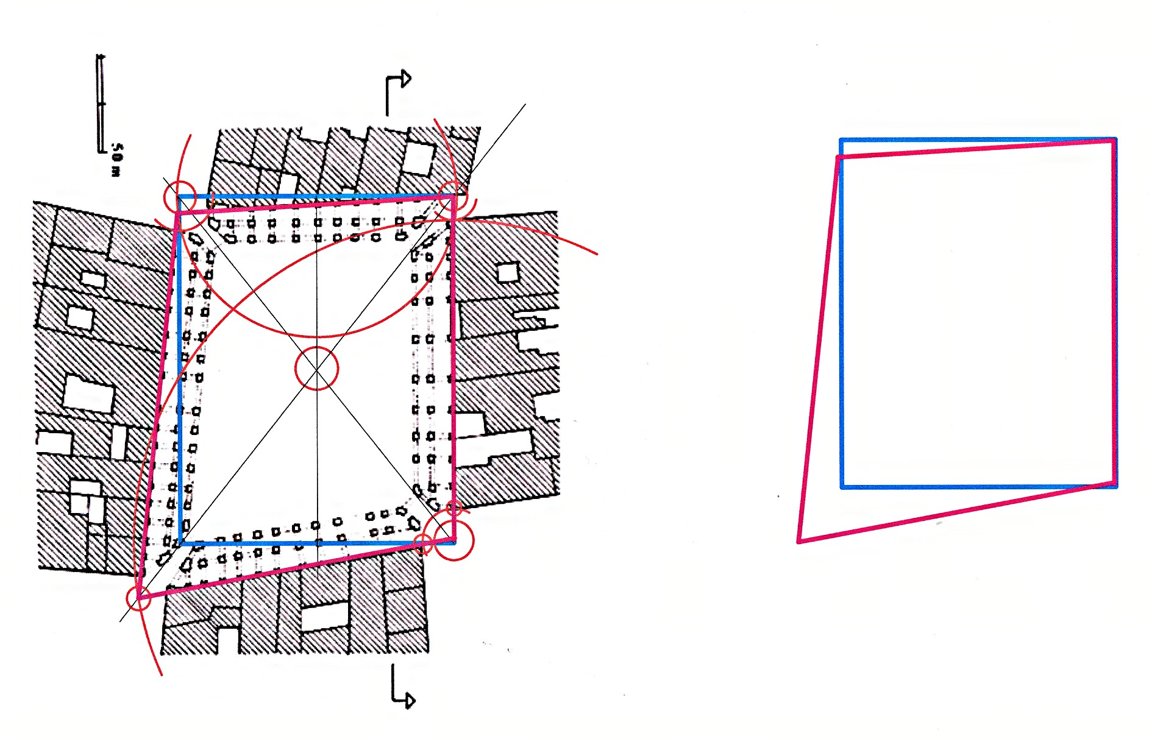

Voici subséquemment sur ce croquis le bilan théorique de la construction

géométrique des fortifications de la bastide mazèrienne. A partir de ce travail

il aurait été facile d’utiliser la grille de 150 pieds de côté pour borner,

comme les Grecs et romains le faisaient, les futurs îlots.

Cette méthode, modèle pour les cités avenir de notre monde moderne ce concrétise pour le première fois vers 1249, avec un quadrillage parfait de 150 x 150 pieds lors du traçage de la bastide de Molandier comme nous l'avons signalé au début de cet essai.

Pour Mazères la signalisation

se complique ! L’ensemble est basculé vers la gauche d’environ 5 degrés

d’angle à partir du milieu de la base EF du campus initialis amenant ainsi

toute la figure en dehors de la verticale du dessin.

D’après nos mesures le

centre de la figure est déplacé de 50 pieds vers la gauche (4,76°) pour donner

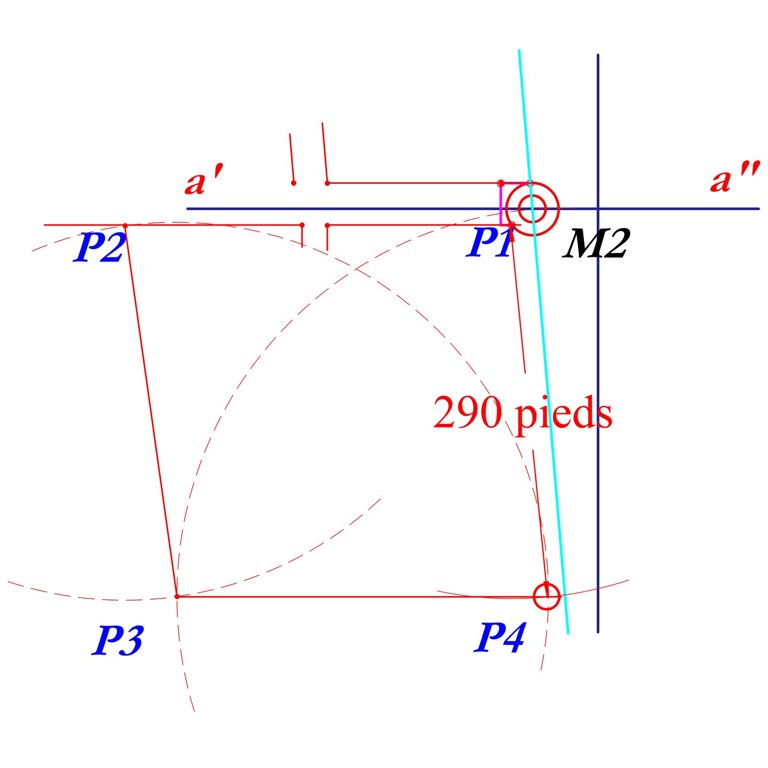

le deuxième point de construction M2 (nouveau centre de la bastide). Aujourd'hui dit "coin des cafés"!

Est-ce pour compenser la déclivité du site ? Par esthétique architecturale comme pour un certain nombre de monuments, évitant ainsi la perfection que seul dieu pouvait créer? De toute façon il est clair, connaissant le résultat, qu’il n’y avait aucune intention de construire des parcellaires rectangulaires, au contraire tout fut fait comme nous allons le voir, pour obtenir des quadrilatères irréguliers et décalés!

Cette approche, contrecarrant la conception du carré, du cercle et de l’angle droit, qui a en croire nos historiens, représentait : « la clé de l'esthétique structurale de l'homme du XIII° siècle lequel au travers de son jardin, de forme géométrique rectangulaire, le divisait en quatre sections symétriques délimitées par deux allées perpendiculaires, figurant à la fois les quatre fleuves de l'Eden et les bras de la Croix etc…….. » fut utilisé dans le cas de Mazères par les moines constructeurs, du moins lors du traçage des îlots. Après avoir utilisés les méthodes de la géométrie classique antique sur le terrain, d’un seul mouvement géométrique, ils vont, si j’ose dire, un étage en dessus en effaçant rituellement leur premier tracé !

L’application, si j’ose encore dire, de cette philosophie s’il y a,

révèle une volonté cachée !

- Soit de rejeter systématiquement, sur le site mazèrien, la nouvelle doctrine de construction moderne orthonormée qui place l’église comme à Molandier et autre bastide dite « Alphonsine » en retrait de la place publique, phénomène naturellement inadmissible pour le coseigneur Abbé de Boulbonne, qui lui intègre, une église romane (et je souligne, non gothique) sur l’aire de la place publique ! Une gifle donc pour les ordres mendiants qui propagent de nouvelles structures de pensées et l’architecture gothique sur tout le territoire.

- Soit, ils se laissent guider par le savoir hermétique qu’ils devaient connaître et qui à l’identique fait dire à Bertrand Boysset, l’arpenteur d’Arles du XIV siècle, du bout des lèvres et en quelques mots dans l’un de ses poèmes qu’il se déclare arpenteur, borneur et encore plus équerreur ! Car celui-ci, « l'escairador » est investi d'une fonction divine et il assure que :

" Dieus es escairador“. (Dieu est équerreur)

Nous commençons à percevoir l'étendue mythique octroyée à cette opération et évidemment un certain nombre de questions se soulèvent, néanmoins je ne veux et ne peux encore y répondre. Mes connaissances sur ce thème sont très succinctes et je laisse à d’autres, pour le moment le plaisir de l’explication ou de l’interprétation.

Les destructions et reconstructions répétées, la perte dans le temps des bornes de repères, en ont peut-être accentué ou diminué l’ampleur au cours des siècles.

Je rappelle que nous travaillons sur un vieux cadastre, (plus exactement celui de 1712 revu et corrigé en 1830) quoique le plus rapproché pour nous de la construction d’origine.

9) Les Témoins (Testimonis)

S’il y a bien une partie qui me tient à cœur c’est bien celle-ci, car elle touche le profond du temps. Le profond de ce qui c’est passé, c’est à dire la confrontation historique avec le palpable visuel restant et l'absurde d’aujourd’hui qui minimise en général la portée historique.

Jusqu‘a ce chapitre je n’ai fait que relater ce qui a pu être, la préparation de la construction de la bastide et son application en fonction de son environnement réel. Contrairement à ce qui a pu être dit, ou supposé sur ce sujet aucun de nous ne peut pressentir que des preuves visibles et concrètes soient devant nos yeux à presque chaque coin de rue !

Nous sommes tellement habitués à leur présence que nous n’y faisons même plus attention.

Et pourtant….. , ce sont les derniers témoins (testimonis) de la construction pratique de 1253 qui ont échappés aux restructurations d’alignement des rues vers la fin du 19 siècle.

Avant d’aller plus loin avisons un petit rappel !

La Bible signale l'importance de la propriété du sol :

- « Alors Jacob prit une pierre et la dressa comme une stèle. Et Jacob dit à ses frères :"ramassez des pierres". Ils ramassèrent des pierres et en firent un monceau... Laban dit :"Que ce monceau soit aujourd'hui un témoin entre moi et toi... la stèle est témoin, que moi je ne dois pas dépasser ce monceau vers toi et que toi tu ne dois pas dépasser ce monceau et cette stèle, vers moi, avec de mauvaises intentions. » (Genèse, 31,45)

- « Tu ne déplaceras pas les bornes de ton prochain, posées par les ancêtres, dans l'héritage reçu au pays que Yahvé ton Dieu te donne pour domaine. » (Deutéronome, 19, 14)

- « Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. » (Deutéronome, 27, 17)

- « Ne déplace pas la borne antique que posèrent tes Pères. » (Proverbes, 22, 28)

Vous l’avez bien lu et compris il s’agit des marques de limites qui servirent de repère pour séparer juridiquement des parcelles. Ce sont donc des bornes misent en place par des arpenteurs.

Le Corpus agrimensorum Romanorum, un recueil de différents traités romains sur l’arpentage, rend témoignage de la position éminente de cette technique de bornage dans la société et la religion romaine (voir la page d’un manuscrit en écriture onciale du Ve-VIe siècles, Bibliothèque Herzog August de Wolfenbüttel, Cod. Guelff. 36.23 Augusteus 2).

Tandis qu’Anna Pikulska dans son ouvrage ,

« Les arpenteurs romains et leur formation intellectuelle

nous en dit plus :

« Le savoir-faire des arpenteurs, qui consistait principalement en l’établissement des parcelles de terrains et au tracé de leurs limites, trouvait sa mise en pratique à l’occasion de l’établissement des camps militaires, de l’attribution des parcelles à des vétérans et lors de la fondation des villes. Honorable, à cause de ses origines, la procédure appelée limitatio était appliquée dans chacun de ces cas. Il est symptomatique qu’à part quelques allusions peu significatives les ouvrages ne donnent pas de description complète de cette cérémonie en ce qui concerne son aspect sacral ; Hyginus Gromaticus, par exemple, mentionne à l’occasion d’observations de nature technique la posita auspicaliter. Les ouvrages témoignent que l’astronomie avait une importance capitale pour les mensores. Hyginus Gromaticus commence son traité en notant ce que celui qui se livre à l’arpentage devrait avoir un acquis dans ce domaine (solum lex observari debet). Les remarques de ce type sont d’ailleurs nombreuses et on les trouve partout où on parle des principes de l’art d’arpentage. »

Voici en passant, la position du soleil sur l'axe principal de la bastide lors du Solstice d'hiver le 22.12.2012 vers 10 heures.

Lors de la phase de construction le Solstice d'hiver fut le 14 décembre 1254 à 10h22m UT ! Ce qui correspond, en considérant le calendrier Julien, au 25 décembre du calendrier Grégorien actuel.

Revenons au piquetage et bornage. La borne était le symbole de la divinité des limites de la possession. Sa violation était un sacrilège soumis à la peine de mort. De telles réglementations (Paul. Sent. V,22) furent en vigueur à partir de la loi des XII Tables. D’ailleurs, pour manifester le caractère particulier de la borne et qu’elle était inviolable, on utilisait des pierres transportées d’une longue distance (La. 139,9- 14=Th. 103,9-14). Il vaut la peine de signaler que les arpenteurs d’aujourd’hui utilisent des procédés semblables pour conforter le bornage.

Pour les intéressés je conseille :

De arte mensoria, « Du métier d'arpenteur ». Arpentage et arpenteurs au service de Rome de Gèrard Chouquer et François Favory

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hism_0982-1783_1993_num_8_3_1595

La législation actuelle est aussi précise que sévère sur la protection des biens puisque un bornage effectué par un géomètre-expert a valeur probante, jusqu'à preuve du contraire. Vu que le bornage consiste à effectuer une délimitation et à matérialiser par des repères durables (bornes, poteaux, pierres, etc.), la limite réelle entre deux ou plusieurs fonds. Il fixe officiellement et définitivement les surfaces des propriétés et leurs limites.

Un adage de l’ancien droit français énonçait : « bornage sur bornage ne vaut ». Lorsqu’un bornage a été réalisé, son résultat est définitif. Un second bornage ne peut être effectué que dans le cas où les personnes concernées reconnaissent à l’unanimité que l’opération initiale était entachée d’une erreur ou d’une omission grave.

A force d’en parler voici quelques photos de celles que le temps a épargnées:

Il en reste six absolument d’origine (sinon comment expliquer leur présence) et deux qui furent, vu leur forme, travaillées et remplacées lors de nouvelles constructions de bâtiments, respectant ainsi l’esprit premier des bâtisseurs. Les autres ont peu à peu disparu.

Chacun de nous posa un jour ou l’autre la question, à quoi servent ces "caillasses"?

Certains entendirent qu’elles servaient de support pour monter sur les chevaux, tandis que d’autres surjuraient qu’elles protégeaient les angles des murs des grandes charrettes conduites par des paysans ivrognes !

Si ces explications sont justes, ces pierres, de dimensions importantes, que l’on ne trouve d’ailleurs qu’au bord de l’Ariège ou dans les moraines les plus proches de St. Jean-du-Falga, auraient été transporté de ci-loin et planté aux coins des rues spécialement pour assumer des fonctions de marchepied ou de garde fou ????Cependant le fait de les rencontrer, d’abord aux coins de rues excessivement larges et positionnées aux encoignures d’îlots peu fréquentés ou occupés très tard, ôte spontanément le sens à ces explications éclectiques. La coupure d’angle des murs conjoints à la plupart de ces pierres explique d’elle-même leur importance au regard des bâtisseurs d’antan qui, eux, devaient connaître leur sens juridique comme nous l'avons relaté plus haut.

En vert les bornes d'origines et en violet des bornes qui furent plus tard remplacées.

En vert les bornes d'origines et en violet des bornes qui furent plus tard remplacées.

Ce qui nous fait rationnellement comprendre, qu’elles sont les derniers « testimonis » du balbutiement de la construction de la bastide vers 1253 et qui ont, immuablement assistés à toutes les dévastations et calamités qui se sont abattus sur notre ville depuis son enfantement. Ah ! Si les pierres pouvaient, au lieu de nous faire rêver, parler, peut-être que nos sourires s’effaceraient spontanément. Car elles mériteraient, plus que l’urine des chiens qui vadrouillent le soir. Par exemple, un petit embellissement discret ajusté d’une plaque signalétique « monuments authentiques de la bastide », avec interdiction municipale de les enlever ou de les déplacer. Ce serait le moindre respect que nous puissions leur faire. Ce qui permettrait de montrer aux touristes au moins un reste du départ de la bastide ! N’oublions pas qu’il est de toute façon interdit de supprimer ou de modifier l’emplacement d’une borne d’arpentage quelle qu’elle soit! Profitons-en pour admirer d’autres bornes extérieures à notre région :

Villingen (RFA) cathédrale côté droit

Castelnau de Montmirail

Neuf-Brisach (Alsace) ville frontière construite par Vauban.

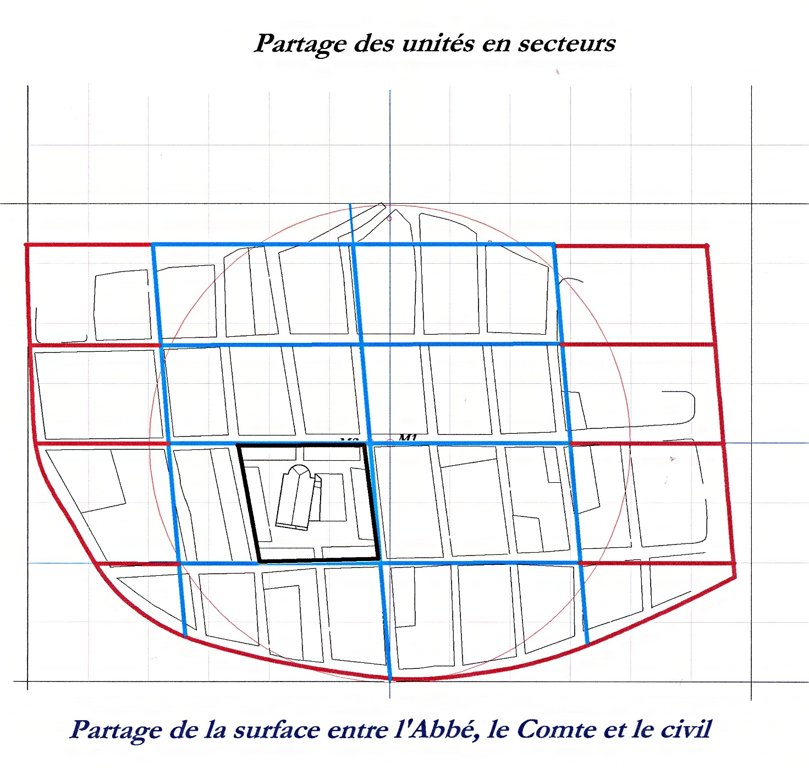

10) Occupation de la zone déterminée

Il ressort de l’analyse des figures du cadastre que la surface constructible intérieure fut probablement divisée, comme pour les territoires extérieurs à la ville (Boulbonne Roger Armengaud), antérieurement en trois en parties inégales. Une partie réservée au monastère, une partie pour le comte et le reste situé entre les deux, pour le commun des mortels. L’acte de paréage certifie cette perception géométrique car « ... le comte pourra y construire un château ou une forteresse… » de même pour l’abbé qui « … s’il le désire, pourra y bâtir un château aussi grand que celui du comte… » (Duffaut Histoire de Mazères page 6). Il a donc bien fallu, avant la construction, limiter et calculer les surfaces vacantes.

10 -1 Les unités

sectorielles

A partir du nouveau centre M2, quatre unités de 500 x 500 pieds sont prévues pour être piquetées alternativement sur le sol. Q1 et Q4 suivies des unités de l’Abbé A1 et celles du comte C1.(voir figures suivantes). Pour Q2, Q3, A2 et C2 les 500 pieds de profondeur ne sont pas suffisants pour utiliser toute la surface prévue et seule, la limite du rectangle de base est manifestement retenue. Les 4 parallélogrammes obtenus ont pour dimension 500 x 600 pieds.

Les abbés de Boulbonne obtiennent les secteurs A1 et A2 équivalent en surface à ceux du Comte de Foix C1 et C2.

Tandis que le "Vulgum pecus" pourra bâtir sur les parcelles Q1, Q2, Q3 (moins la place) et Q4.10-2 Division en secteurs

Ensuite les unités sectorielles sont divisées dans ce cadre horizontalement et parallèlement à l'axe principal en deux parties égales. Ces nouveaux tracés représentent la trajectoire des deux rues parallèles à l'axe principal (a' a''). Les surfaces ainsi définies sont quasiment restreintes suivant la disposition de l'emplacement des futures murailles et de la future place (en noir sur le dessin suivant).

Effectivement la surface des secteurs réservés à l'Abbé et au Comte sera pendant longtemps affranchie de toute construction (à part l'emplacement du château du Comte et du cimetière. Seulement le début du 19 siècle verra l'occupation progressive de ces emplacements par exemple la construction du Séminaire.

Effectivement la surface des secteurs réservés à l'Abbé et au Comte sera pendant longtemps affranchie de toute construction (à part l'emplacement du château du Comte et du cimetière. Seulement le début du 19 siècle verra l'occupation progressive de ces emplacements par exemple la construction du Séminaire.10-3 Emplacement de la place

L’emplacement de la place obtient, nous l’avons évoqué, une localisation privilégiée légèrement décentrée. Les mesures retenues sur le plan théorique correspondent à une surface donnée, inscrite dans une figure, appuyée sur le second axe de construction, avec comme flanc le grand côté d’un l’îlot (300 pieds) et en largeur la base de deux îlots (2 x 150 pieds). De ce fait deux fois plus grande que celle de Molandier.

Sur cet emplacement

seront construits l’église romane, la place publique avec les bâtiments

consulaires et, sur son pourtour, les arcades ceinturées de commerces et

surplombées d’habitations. L'idée de proposer un bâtiment à caractère commercial ayant deux accès opposès, un sur une rue principale, l'autre sous les arcades, donc directement sur la place, souligne l'intensité avec laquelle l'attractivité commerciale a joué un rôle décisif dans la planification de la bastide.

La place est directement rattachée aux grands axes de communications tandis que sa forme influe le cadre général en servant de base de départ pour la construction des îlots peuplés. Le bornage de cet emplacement fut, après le traçage des limites des murs, la deuxième besogne des arpenteurs. Ce centre de vie, collectif comprenant le législatif et le juridique consulaire appuyé par la présence spirituelle de l’église devient le cœur de la ville.

Comme nous l'avons déjà vu le jalonnement ou piquetage sur le terrain souligne:

1) le nouvel axe penché

2) le quadrilatère limitant l'ensemble du secteur civil

3) le positionnement des trois rues principales, parallèles entrent-elles et divisant celui-ci en huit secteurs.

L'emplacement et la surface de la place (300 x 300 pieds) définis préalablement avec l'axe penché, obligent les arpenteurs et maitres d'oeuvres à examiner une méthode de construction géométrique dans l'immédiat. Elle doit tenir compte des divers facteurs opérationnels comme la largeur des rues conjointes ainsi que la dimension de la base de départ de certains îlots mitoyens et intérieurs à l'emplacement prévu dans la surface réservée. Cela ne peut que se faire lors d'une approche théorique que l'on négocie en conséquence au moment de l'application.

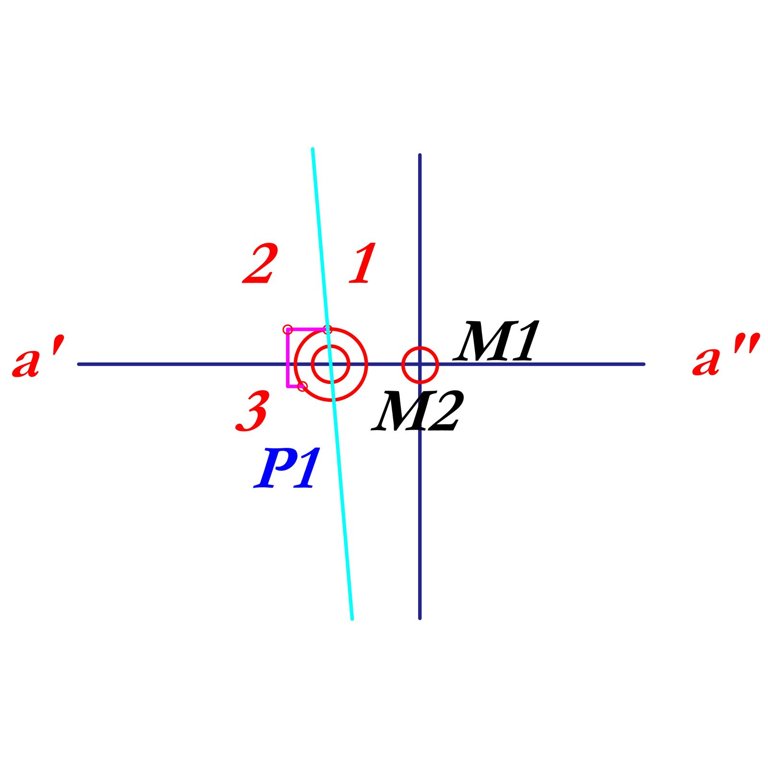

De M2 centre de construction de la bastide un cercle de 20 pieds coupe l’axe incliné en deux points. Parallèlement à l’axe de base a’a’’ et à partir de 1 (la largeur de la rue étant donnée) le point 2 est déterminé.

Perpendiculairement de 2 (la largeur de la rue restant á l’identique) le point 3 est déterminé, et retrouve en parallèle l’axe principal et le cercle de centre M2 de rayon 20 pieds. Soit P1 le point commun de construction du quadrilatère irrégulier représentant la surface physique du complexe dit « de la place ».

Nous avons donc :

Largueur de la rue = la distance du point 2 au point 3

Largeur de la base du premier îlot l’espace = entre

point 3 et point 1.

Ainsi que l’alignement 4 P1 du premier îlot de la place.

Le départ de la future route de Calmont est donc tracé.

Méthode bizarre cependant, comme nous allons le constater plus loin, mais d’actualité chez les arpenteurs du Moyen-âge.

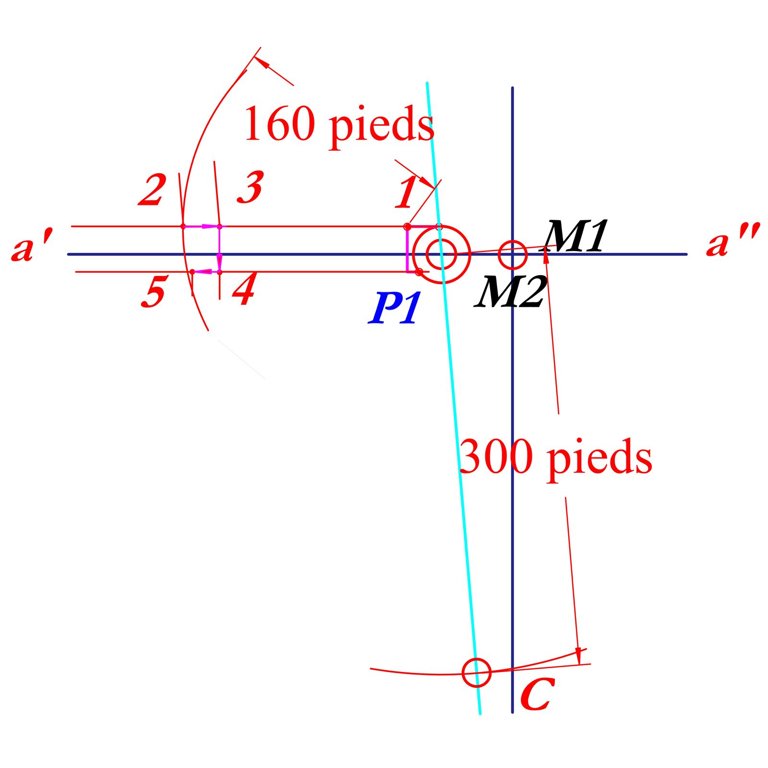

Il est évident que le comportement de

l’arpenteur de service répondait à des informations très précises préalablement

établies. Le démarrage de la construction aurait été dans ce cas, sans une

planification, impossible. La limite maximum autorisée de 300 pieds est

prise à partir de M2, sur l’axe incliné. Soit C le point de contact.

En bascule de C comme centre, un quart d’arc de cercle de rayon M2C = 300 pieds, est porté sur le sol.

Tandis que de C1 (point 4 de la deuxième étape de construction)

comme centre, un demi-cercle de rayon C1M2 coupe la ligne parallèle à la rue

venant de C1, en P2. L’emplacement prévu de la place est donc limité

maintenant dans deux directions. N’oublions pas que la prévision inclus une partie de

la surface des rues adjacentes et qu’il est donc nécessaire de positionner

l’emplacement fonctionnel avec des dimensions restreintes.

En bascule de P3 comme centre dans la même logique avec r= P3P2 = 290 pieds, le point de contact P4 est obtenu sur le premier arc de cercle r= M2C.

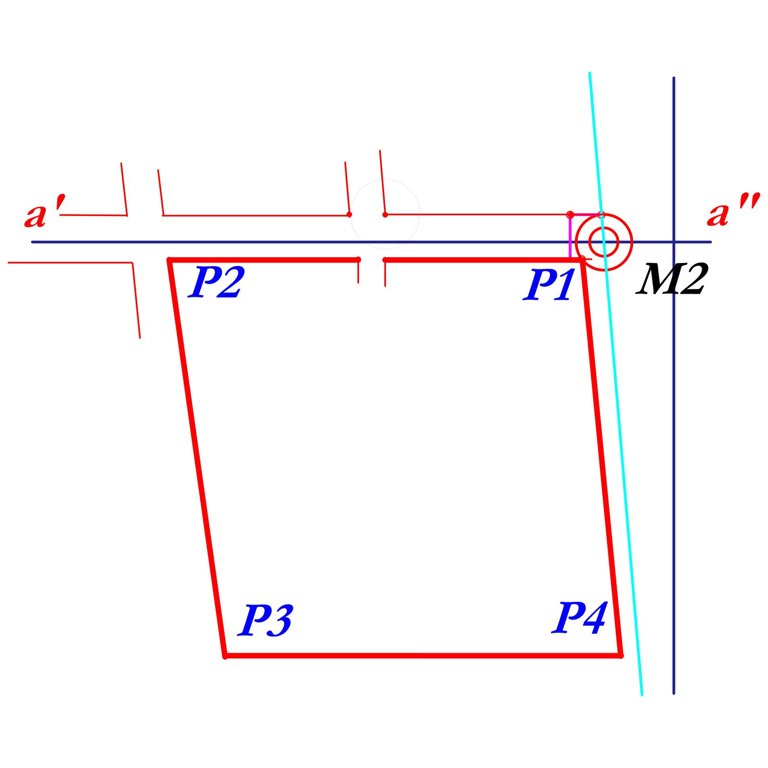

Joignons les quatre points P1, P2, P3, P4 pour repérer le pourtour fonctionnel de la place.

Avouons que cette gymnastique géométrique très abstraite, aboutissant à un dessin difforme ne fait pas partie de notre logique et réveille en nous, une authentique ambiguïté, suivie d’un léger sourire !

Cependant le fait est qu’elle correspond parfaitement dans le détail à l’emplacement actuel.

Est-ce un hasard du moine géomètre fou mais lucide ou bien existe-t-il d’autres

exemples identiques, du moins d’entités semblables ?

Est-ce un hasard du moine géomètre fou mais lucide ou bien existe-t-il d’autres

exemples identiques, du moins d’entités semblables ?

Cette construction de figure montre avec quelle élégance géométrique les

arpenteurs passaient, en s’appuyant dans ce cas sur un coté d’un rectangle

classique (bleu), en quelques coups de cordes, à un parallélogramme irrégulier

(violet). Ceci justifie une volonté explicite de construction déformée dont

seul le bas Moyen-âge avait le secret. L’évolution de la construction des

emplacements den figures régulières n’est donc qu’un retour aux

sources antiques cachant, si j’ose écrire, une asthénie de la pensée

intellectuelle des bâtisseurs postérieurs ou bien un manque de temps pour

l’implantation des nouvelles bastides. Le « à la va-vite » est toujours,

en urbanisation et autres disciplines, simplement charpenté, et moins

cher !

Cette construction de figure montre avec quelle élégance géométrique les

arpenteurs passaient, en s’appuyant dans ce cas sur un coté d’un rectangle

classique (bleu), en quelques coups de cordes, à un parallélogramme irrégulier

(violet). Ceci justifie une volonté explicite de construction déformée dont

seul le bas Moyen-âge avait le secret. L’évolution de la construction des

emplacements den figures régulières n’est donc qu’un retour aux

sources antiques cachant, si j’ose écrire, une asthénie de la pensée

intellectuelle des bâtisseurs postérieurs ou bien un manque de temps pour

l’implantation des nouvelles bastides. Le « à la va-vite » est toujours,

en urbanisation et autres disciplines, simplement charpenté, et moins

cher !Regardons en comparaison : Monpazier (Edouard I 1284) et Montauban (Alphonse Jourdain 1144).

La différence de 140 ans entre

ses deux constructions illustre avec véhémence, le résultat de deux univers

différents et antithétiques que seul une nouvelle mouvance réactionnaire de la

pensée d’une société souhaitée et organisée militairement pouvait instruire.

Les directives des protagonistes au pouvoir organisent une transmutation

organique de l’aménagement urbain dont les conséquences se poursuivent jusqu'à

nos jours.

La différence de 140 ans entre

ses deux constructions illustre avec véhémence, le résultat de deux univers

différents et antithétiques que seul une nouvelle mouvance réactionnaire de la

pensée d’une société souhaitée et organisée militairement pouvait instruire.

Les directives des protagonistes au pouvoir organisent une transmutation